着物~ビンテージキモノ

~Kimono Remake

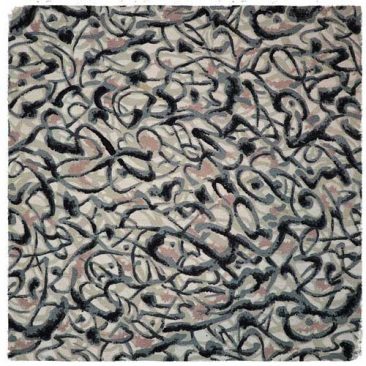

若いころにハマった着物、いつしか遠ざかってしまった着物、ビンテージ(アンティーク)キモノの面白さに、プロにワンピースやアロハシャツを仕立ててもらったこともあった。それもまた遠い昔のこと。

そんな忘れていたキモノリメイク熱が、ある日突然一枚の浴衣地で復活した。このたびはオリジナル&ハンドメイドでチャレンジ。一部簡単レシピも公開。[本文を読む…]

Open宣言:浴衣から始めよう

02/06 2018

02/06 2018フリマとオークションで大島と銘仙を入手

しばらく前に某フリマでポイントをもらったので、 それで大島紬(墨黒に赤緑黄の縞)をゲット! その勢いでヤフオクでも大島(↑これはまだ届いていないけど)と銘仙を落としてしまった。 解いた着物も解いていない着物もあるのに、大島紬や琉球絣の色や柄ゆきに目がくらんでしまったのだ。 これ以上はリメイクを果たしてどこかへ送り出すなどして、保管用の引出しが空いてからにしなければと、自省している。 夜、先に届いた紺地の格子を洗ってアイロンがけ。 静電気がすごい。本物かしら? でもすごくしっかりとしてるし、まあ、本物ということにしておこう。 で、1週間後にスペイン。こんなことをしてるヒマはないのだ…。 01/05 2018

01/05 2018梅と椿のスカーフ&和の色のはなし

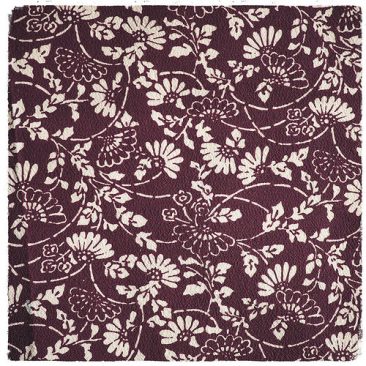

よくは覚えていないのだが、 たぶん色合いが気に入って端切れを買ったのだと思う。 半幅に折って軽く縫い合わせ、スカーフにして使っていた小紋。 春さきや秋くちの、ジャケットや薄いコートの襟もとのアクセント&温度調整にぴったりで、11月初旬の旅行中もしょっちゅう首に巻いていた(模様的には今が旬だけれど)。 着物地というのはスカーフにするのに良さげな、とってもおしゃれなものが多い。けれども織りのタイプによって、スカーフにはしにくいクセのあるものもある。てろんとしていて、軽いふくらみが出ない。この小紋もそうで、なのでこれまであまり出番なくしまいこまれていた。 このたび旅先で見直したのは、やはり独特の色合いとテクスチャー感。仕舞い込むには惜しい味わいに、もう少し使いまわせるよう、手を加えてみることにした(昨年11月末)。 深い紫に落ち着いた紅色の梅と椿。椿の花芯や葉の照り、梅のしべに、金が筆でさっと描き足されている。合わせるにほど良い色合いの茜色の八掛があったので、袋に縫ってみた。裏と表を半々に巻いても良いし、茜色主体で巻いても、着物地特有のこっくりした陰影があってなかなか良い。全体にボリュームも出て、使いやすくなった。 茜色以外の色も、本当は和の色のちゃんとした名前があって、そちらで呼んでやりたいような色である。けれどもこれを何と呼んでいいのか。残念ながら今の日本では、そんな日本の伝統色の名前自体が、共通の色の呼び名として流通していない。 赤も紺も紫も、ひとくちで赤と紺と紫と言うのは無理なほどに、色々な色合いがある。いつだったか、イタリアの紺と日本の紺が違うことに気付いた。新鮮な驚きだった。紺という、日本でもスーツや制服によく使われる色は、イタリアでもミラネーゼが大好きなコンサバティブな定番の色。その定番色に、彼と我で明らかに異なる傾向性のようなものがある。利休好み、という言い方があるけれど、これはもうイタリア好み、日本好み、というしかないような差異なのである。 この差異は着物の色使いとくらべると、一層はっきりと感じる。たとえば伝統色の紫。古代紫や今紫(江戸紫)という色の好みの変遷や地域性が名前に反映されていたりして、(昔の)日本は紫の幅が広いというか、グラデーションの階層が厚いというか。この紫の(呼び名の)多さを見ても、紫は日本の伝統色の代表格のように思える。だからだろうか、日本で紺といった場合、その底に紫が潜んでいるような気がする。一方イタリアの紺のジャケットに紫の気配は感じない。 国や地域によっては、用いられる染料が違う。植物であったり、動物であったり、鉱物であったり。加えて、気候風土自然の色合いが違う。そういったことも好みの色をかたち作っていくのであろう。 ところで、イタリアでブルーという色は日本の私たちがブルーでイメージする色とは違うのでご注意。イタリアでは濃い青、つまり紺色のことである。日本のブルーは空の青だろうか。あるいはもう少し淡い感じもする。ブルーの瞳とか。空の青はイタリア語ではアッズーロ、サッカーのイタリアナショナルチームのユニフォームの色である(チームは複数形にしてアッズーリとも呼ばれる)。 洋のスカーフに、ジャポネスクな模様は数多く取り入れられている。でも、着物地と圧倒的に異なるのは、やはり色。着物の華やかな派手さも、シブい色の組み合わせも、どちらも独特の色合いで、それを再現などできない。もちろん、する必要もないのだけれど。 などと書きながら、たしか伝統色の辞典を持っていたような気がして本棚を探したけれど、見つからなかった。YMCK(印刷の4色)の色指定用に、分厚いカラーチップも持っていたのに、それもどこかにいってしまった。さみしくなってネットをあさったら、伝統色もそのYMCKの比率もサイトにあって、しばし眺めてしまった。 そのサイトで我がスカーフの色を調べたら、地色が至極色(しごくいろ)、椿と梅は真紅と蘇芳(すおう)の中間くらいという感じ。でも、モニターでどれだけ正確に色が出ているかも不明で、ちゃんとした色辞典がやっぱり欲しくなってしまった。 参考サイト: Nipponcolors.com 伝統色のいろは WEB色見本./和色大辞典 Color-Sample.com p.s. おまけでイタリア語と色に関するうんちくをもうひとつ。セピア色というと、白黒だったのが、黄ばんだ背景にすすけたグラデーションの茶色になった写真が浮かぶ。思い出に「セピア色の」という形容詞がつくと、総天然色の過去が、退色した、たった二色の切ない色合いに還元された、懐かしい、ロマンチックですらある(しばしねつ造と忘却を伴う)記憶、というニュアンスになる。 このセピア(イタリア語の発音はセッピア、たいてい複数形でセッピエと言う)、イタリア語ではイカ(コウイカ)のこと。なので、イカスミのスパゲッティはSpaghetti al(またはcon) nero delle seppie。略してSpaghetti Neri。このネーロ(複数ネーリ)が黒、つまり墨。その昔、イカスミはインクとしても利用されていたのだとか。これまた「ちょっとイメージ違うやん」というおはなし。 p.s.2 写真がやっぱりネックだなあ。今回色の話しだったのでさすがに気になって、写真を撮りなおした。色はどちらも微妙に違う。夕べ撮ったものは蛍光灯の光のせいか、全体に青みがかった色で、どうせモニターでまた違ってしまうにしても、いい加減な我ながら納得がいかなかった。それで撮り直して、かつPCで明るさを落としたりして、何とか近い色にはなった。 それにしても、ものを撮るのは難しくて、かつ面白くない。なんて言ってるからいつまでも写真がへたなのか。 ところで私、今年の第一作に何を縫うんだろう。課題は帯のバッグ。なんだけれど、固い布用の針を買いに行くのが面倒で。あとミシンもしまっちゃったし。このまま冬眠ってこともあり得る…。 01/03 2018

01/03 2018Capo d’Anno! リメイクお飾りーす

これもリメイクと、出してみることにする。 たいした正月ネタもないので。 昨年、クリスマスが過ぎ、年末仕事にとりかかるのがいやでずるずるしていた頃、伸びすぎたローズマリーの枝を二本切った。このローズマリー、実に元気なやつで、すくすくとフェンスの網をくぐり、隣の庭まで伸びてしまう。 お隣さんにしては憎き侵入者。ぼきっと境界線のあたりでへし折られ、我が家側に押し戻されていたりする。そうならないうちに切らなけれいけないのだが、つい怠ってしまうほっぽらかし体質なのが我が家。 去年切ったのは階段の上り下りに(自分にとって)邪魔になっていたからである。しかも、邪魔だなあ、と思ってからかなりたってのこと(新聞屋さんもじゃまだったでしょうに)。見ると、ローズマリーに絡んでいる野草のツルが隣家から押し戻されている。ヘクソカズラ。オオイヌフグリと双璧を成すあんまりな命名の雑草(どちらの花もとてもかれんなのに)。 茶色の実がついたつるを引きむしった。捨てるつもりで引きむしったのだが、ローズマリーと併せてリースにしてみようと思い立った。クリスマス前につくれよ! と自分に突っ込みを入れつつ。 ただくるりとわっかにしただけのイージーリメイク。地味だけど、ぜんぜんたいしたことないけど、でもなんだか気分は良い。「どうだ!」感がないのも好ましいじゃないか。と勝手に慰めておく。 そのまま年を越す寸前の30日、小さいミカンでも吊るせばお飾りにリメイクできるのではないか、とひらめいた。振り向けば、お誂えむきのものがベランダにある。鉢植えのブラッドオレンジが、これも滴下せずにほっぽらかしておいたら、大きくなれずにいくつか実をつけていた。よっしゃ。 という次第のめでたいCapo d’Anno! p.s. ヘクソカズラをくるくるしただけのも結構気に入ってます… 12/27 2017

12/27 2017塩レモン一年分

去年作った塩レモンがもうすぐなくなるタイミングで、 よくしたものでレモンが出回る時期となった。 20年農薬を使っていないという自慢の無農薬レモン一個100円を20個買ったら、 3個おまけがついてきた。 どれもぶつぶつと黒いあばた顔である。特におまけはゴマまぶしのおはぎのよう。きれいなものを選別し(18個くらいだったかな)、あとは果汁のみ使用。 作ってみたら果汁が足りなくて、近所の農家マーケット(市場とスーパーとフリマを足して三で割ったような売り場)から、3個で150円が100円に値下げになっていたやつを追加購入。こちらは無農薬とうたってはいないけれど、ノーワックスだし、輸入物よりはぜんぜんマシだと思う。 作り方はいたって簡単。去年も適当レシピでうまくできたので、それを思い出しながら今年も適当に作る。要は、レモンに対して塩15%、これだけである(塩の割合は10-20%とされているもよう)。 それでもざっくり作り方を書いておこうか。 ①よく洗ったレモンの水けをふきとる(あるいは乾くまで放置しておく) ②レモンの端を切り落とし、重さをはかり、15%の塩(あらじおなどが良)を用意する。 ③レモンは、輪切り、くし型などに適当に切りわける。水分がなるべく出やすいように、断面が斜めになるよう包丁を入れると良い。 ④塩でまぶしながら瓶*に詰めていき、最後に残った塩で上部をおおう。 ⑤時々瓶の上下をひっくり返して、溶けた塩+果汁がまんべんなく行きわたるようにする。 ⑥翌日になってレモンがかぶるくらい水分が上がってこない場合は、レモン果汁**を足す。 ⑦この状態で室温で1週間(時々ひっくり返しながら)置く。 ⑧1週間から10日で食べられるようになる。あとは冷蔵庫で保存する。 *瓶は煮沸せよ、とたいていのレシピにあるけれど、去年、しない瓶も問題なかったので、今年は全てではしょった。ただし、金属の蓋は要注意。レモン酸で錆びてしまう。プラスチックの蓋と、蓋の内側がビニールコーティングしてあるものを使った。 **水分が上がってこない場合は塩水を足す、というレシピもあり。今年は結構果汁をたくさん足した。味は未検証。 これをどんな料理に使うのか。クックパッドなんかに山ほど載っているけれど、チキンタジン(チキンと根菜の煮込み)なんかがおすすめ。 オリーブオイルと、水分が足りない場合は少し水を足しながら、玉ねぎとトリとジャガイモ、カブ、ニンジンなんかに塩レモンで適当に蒸し煮する。塩・コショウ・ハーブも少し。 先日最後に残った去年の塩レモンでつくったら、一年物塩レモンは発酵も進んで、煮込んでしまうとレモンのきつい味は全くせず。トリはやわらかでうまみが増し、美味であった。 でも、一番簡単で使いやすいのはサラダ。我が家のこの一年の消費のほとんどもサラダドレッシングなのである。 ①小瓶に小分けする程度の量をフードプロセッサーでペースト状にしておく。 ②サラダ用の鉢に塩レモンペースト適宜+エキストラバージンオリーブオイル適宜+ひいた粒こしょう適宜を入れ、混ぜる。 ③サラダ鉢にセロリそぎ切り、セロリの柔らか葉っぱきざみ、釜揚げシラス(もしくは干ししらす)を入れ、良く混ぜる。 ※野菜は大根、カイワレ、カブ、キュウリ、レタス、水菜など、どんな野菜でもOK。野菜の相方は相性を懸案し、シラスの代わりにハム千切り、痛めベーコン、昨夜の残ったステーキ薄切り(もちろんローストビーフも)、ツナ缶、油揚げ、チーズなどを組み合わせる。ゆでたタコも塩レモンサラダの定番で、セロリorキュウリ(+ドライトマト+輪切り唐辛子)が定番だけれど、意外なところではゆでジャガイモとタコもGood。 ※味に変化をつけるには、ポン酢を加えたり(和風になる)、粒マスタードを加えたり(冬の柔らかいカブ+カブの葉の細切れなんかによく合う)。 ところでこの塩レモン、どこからやって来たのだろう。レモンのたくさん採れる国がオリジナルであるのは確かだろう。どこかで、モロッコでは家庭で漬ける(今は市場で買う)梅干しのような存在だ、と聞いたことがある。 私が見かけたのはエジプトである。旧市街の細いショッピングストリート。茶店とか金物屋とかが並んでいるあたり。でっかいバケツみたいな瓶に、レモンがまるごと漬けて売られていた。汁は、透明であった。 まだ食べていないけれど、モロッコ製塩レモン瓶詰をひと瓶手に入れた。キンカンくらいの大きさの丸いプチレモンが透明な塩水に漬けられていて、瓶といい中身といい、エジプトのミニチュアみたいである。 いっぽう、我が日本製(ネットに出回っている日本語でレシピのほとんど)はちょっと風貌が違う。エジプト風ともモロッコ風とも違う。日本は「外から入ってくるものを全部日本風にしてしまう力」が高い。なので私はこれもそういったものではないかと疑っている。それとも、こういうレシピも、モロッコやエジプトに、あるいはどこか違うオリジナルな国にあるのであろうか。 ずっと疑問だったので、これを機に塩レモン+モロッコで調べてみた。ら、少なくともモロッコ版塩レモンは違う、ということはわかった。そもそもレモンが違うと言われてしまうと、ちょっと肩が落ちる。そうだよなあ、同じにはならんよなあ。しかもモロッコではつけ汁は捨て、レモン(の皮?)だけを使うのだと。 そうか。マラケシュのスークのこ汚い(ごめん)、カウンターに3-4人しか座れない店で食べた絶品チキンタジンも、フェズの客引きに呼び込まれた店が、座る前にメニューを見せてもらったら超高級なお値段だったので座るのをやめて店を出ると、同じ客引きが連れて行ってくれた別の手ごろな店の屋上で食べた、これも負けず劣らず絶品のチキンタジンも、さりげなくあの塩シトロンを効かせて作られていたのか。 本場モロッコ風塩レモン、作り方&料理 モロッコ料理店店主に聞いた!本場の塩レモンってどんな調味料なの!? こんなのもあった。 モロッコ風”塩レモン” シトロン コンフィ ☆ Citron confit (limoni in conserva) エジプト風は? と調べたが、こっちはヒットせず。私が見たあれはなんだったのだろう? モロッコでは酸味が少ない香りのよいレモンを使用するとのこと。確か近所の市場フリマスーパーにそんなのもあったような。モロッコ風を作りたい気がむくむくとわいて来ている…。 で、数日後、むくむくが消えないうちにと作ってみた。材料は香りが良く酸味が少ないとうたっていたアジアンレモンともう一種類(名前忘れた。調べた。マイヤー、か?)。こちらは冷蔵せずにおいている。一か月はそのままで、とあったので。 12/22 2017

12/22 2017初バッグ

着物や帯地でバッグを作りたいと思っていた。 で、試作としてしばらく前に縫ったこれが初バッグ。 接着芯を貼ってしっかりさせ、裏地にはグレーの八掛を利用。持ち手の縫い方に工夫があって(といってもパクリだけど)、平たい四角のバッグに立体感が出る。布を重ねた部分がなかなかきれいに縫えないけれど、持ってしまえば気にならない。 概ね気に入ったので、モニターしてねと、(+プチスカーフを)遠くにいる友に送った。 レンタル畑で作ってる美味しいサトイモのお礼に。 12/17 2017

12/17 2017違和感のファーフリー

ファーを使わないと宣言したのはGUCCIだったっけ? 前記事で触れたことだけれど、もしかして他のブランドだったかもしれない。 うろ覚えの記憶を確認すべく検索してみた。 記憶は正しかったのだが、何本か読んだ記事に違和感を覚えた。 同時に素朴な疑問も湧いた。 そもそもGUCCIは、全てのファーを使わないと言っているわけではない。 今後、よく使われてきたミンクやキツネ、ウサギ、アライグマ、カンガルー、カラクール(ヒツジの一種)の毛皮を製品や広告に使わない。ただ、6種以外の毛皮を使う可能性はあり、皮革製品の商品化も続けるという。 近年は毛皮や革を剝ぐために殺した動物は使わず、食用にしたものに限るなどと宣言するファッションブランドも増えている。 グッチ、6種の毛皮を使わない方針 ミンク・ウサギなど(朝日新聞 2017.10.14) 対応は2018年春夏の新作から。9月にはミラノで18年春夏コレクションが発表されているのだが、その写真を見ると、豪華な毛皮(風?)コートがある。すでにフェイクファーなのであろうか。 これまでに制作したものはチャリティーオークションにかけられ、「収益は動物愛護団体、国際人道協会(Humane Society International、HSI)とイタリア反生体解剖連盟(LAV)に寄付される」とのこと(AFP BB News 2018.10.12)。 9月のコレクションがもしリアルファーだとすると、制作時には脱・毛皮路線はまだ決定されていなかったのだろうか? あるいはそれを見越しての制作であり、発表だったのか。 いずれにしろ、オークションというところに違和感がある。オークションとは、競りにかけて値を釣り上げて販売するシステムである。豪華なファーコート、しかもGUCCI最後のリアルファーコレクションとなれば希少性も高い。ファンだけじゃなくて、お金の使い道に困っているような人や投機筋なども、競りに参加するかもしれない。話題作りの宣伝効果も大きい。 ファーの付加価値を否定する脱リアルファー宣言が、ものすごくリアルなファーの付加価値の上に乗っかっているというパラドクス。倫理やエコ重視でファーを使用しないと決めたのだから、過去の商品も販売しない、というのならわかる。企業にそんなことを求めるのは筋違いだというなかれ。チャリティーなんだから収益はなしのはずでしょ。 目的が食用なら残った毛皮利用はOK、というのも変な話だ。先月出かけたマルタはウサギ料理が名物だそうで、残念ながら食す機会はなかったのだが、そのうちマルタはウサギファーも産業になるかもしれない。許可されたファーということで。 しかるにこの論理、一瞬で破たんする。だったらキツネでもミンクでも食やぁいいんだろ、と、私が生産者だったら言いかねない。 毛皮反対のサイトも覗いてみた。反対の理由に、動物たちが残酷な方法で殺されているから、というのがあった。じゃあイスラムやユダヤの人たちのように、お祈りをしたうえで血を抜くなど、より人道的?な方法で殺処分すれば良いのか。 サイトにはご丁寧に、皮をはがれた動物の写真も載っていた。が、市場にぶら下げられた丸ごと一匹のウサギだって、私たちは同様に目をそむけたくなる(シチューになれば美味しくいただいたりもするけれど)。 残酷ということでは、モロッコの市場では生きたウサギが(ニワトリのように)食材として売られていた。えーっ!と一瞬思ったが、じゃあペットショップの狭いショーケースに押し込められているウサギはどうなのか。 そもそも愛玩用のウサギも食肉用のウサギもファー用のウサギも、飼育という段階でも、買われるという段階でも横並びにいるのではないか。共通するのは、みな人間の都合で飼われ買われているということ。不要になれば捨てられるという点でも同じ。 ファーはやめましょうと言うのならば、食用もやめましょう、と言うのが正しいような気がする。動物実験だけでなく、もちろん愛玩も(ついでにレザーも)。 そんな方々には、殺生という言葉と日本の精進料理を紹介したい。ただしこれは宗教だということを理解していただく必要がある。精進料理しか食べないのは宗教者だけであるということ。一般人は、洗練された料理の一ジャンルとして時々楽しむだけだ、ということも付け加えよう。 前記事で触れたイタリア人の友人は、毛皮に反対で、かつベジタリアンだった。筋は通っていた。彼女はダシに使う鰹節もいやなようであった。といっても日本でダシを避けて通ることは出来ないし、彼女もチーズと卵はOKなのであった。食べた後のウサギのファー利用はOKと、同じなような気がする。個人の(人間の)自己都合で基準線が引かれる点において。 でも彼女は、ほとんどのベジタリアンと同じく、他にそれを強要しなかった。私のファーのティペットも責めなかった。カトリックに生まれながらキリスト教に否定的だった。たくさんの国を回ったなかで気に入ったインドに暮らし、そのあとは亡くなるまでの19年間、日本に住み着いてしまった人だった。ひとつの宗教を絶対とするような価値観からは、身を置いていたのかもしれない。 GUCCIに戻ろう。GUCCIがファー離脱するのは、ある企業の方針として良しとしよう。一企業の社教(なんてものがあるとして)が無宗教から仏教に変わったとして、たとえばGUCCIがホテルに進出したとしても、レストランが精進料理になるくらいで、さして問題はないだろう。GUCCIでは精進料理にチーズも使いますといわれても、腐乳にすべし、とは言わない。粋なデザインの素敵なフェイクファーが、こなれた価格で買えるようになるのなら(私は買わない、というか買えないけど)、それも良い。チーズありのGUCCI風精進料理だったら、(無理すれば一度くらい)口にできるかもしれないし。 オークションはどうか。商品として市場に出せない、ファーに収益を求めない、というのなら、オークションや人道団体などという中間流通経路をはぶいて、直接寒さに凍える難民にファーコートを寄贈したらどうであろう。ゴージャスな総ミンクのロングコートなど難民生活に似合わないと言うだろうか。それとも、それでは限られた人しか暖をとれないと。 あのボリュームのあるコートは、いったい何匹のミンク? で作られているのであろう。あれをばらばらに解体して全てティペットにしたら、いったい何人の人の背なかと心が温まるであろう。ファーは耐久性や携行性でも抜群の素材であるし。 ファーは、首から背中が大きく空いたドレスで暖房のきいたパーティに出かける人ではなく、寒風の吹き込むテント暮らしの人にこそ、その素材力を発揮するのではないか。寒い我が家で毎冬ファーティペットの暖にお世話になっている身の実感である。 蛇足: GUCCIのサイトでは、(まだ)ミンクファーのコートが売られていた。ウールコートより0が一つ多い370万円余り。オークションに何点出るのかわからないけれど、結構な値段にはなるだろう。やはり難民には、売り上げで毛布か、あるいはユニクロのウルトラライトダウンを買って送ったほうが良いのだろうか。 ウール30万円台のコートを買える人にも消費税分くらいの難民支援をお願いしたいけれど、300万台、それ以上をオークションで落とせる人には、次のようなお願いをしたい。GUCCI最終ファーコートは是非オークションで落としていただこう。その一着がウルトラライトダウン300着から500着になるんだったら、違和感より実をとろう。 そのうえで、落とした最新コートは着用していていただき、クローゼットにしまわれたままのミンクコートを二着ほど放出していただく。それを解体してティペットにして送る費用も是非。年に一二度しか出番のなかったミンクファーも、冬中たくさんの人のくびに巻かれて嬉しいんじゃないかと思う。