着物~ビンテージキモノ

~Kimono Remake

若いころにハマった着物、いつしか遠ざかってしまった着物、ビンテージ(アンティーク)キモノの面白さに、プロにワンピースやアロハシャツを仕立ててもらったこともあった。それもまた遠い昔のこと。

そんな忘れていたキモノリメイク熱が、ある日突然一枚の浴衣地で復活した。このたびはオリジナル&ハンドメイドでチャレンジ。一部簡単レシピも公開。[本文を読む…]

Open宣言:浴衣から始めよう

03/28 2019

03/28 2019縦のものを斜めにしたら 粋なネクタイ 出来上がり!

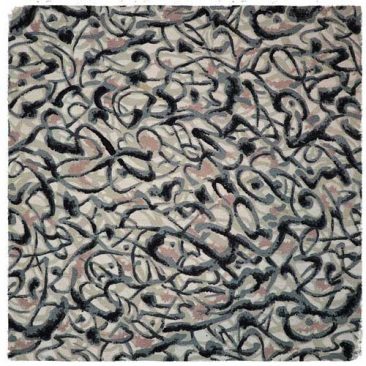

ネクタイを縫ってみようかなと、ふと思った。 最初は紺ベースの縦縞を選んだ。ちょっと綿のようにも見える薄手の紬で、ダンガリーっぽい風合いなのに、品の良い控えめな光沢もある。縦縞に横に白いラインが入っている。これを縦でも横でもなく斜めにする。 自作派男性に感心しながら試作~完成まで 試作はダウンロードフリーの型紙を利用した。この型紙作者は作り方も公開していたので、それに従って縫ってみた。芯は手持ちの接着芯で、全てミシン縫い。 この男性、自分の仕事にぴったりの柄のネクタイが欲しい、という一心で自作に至り、型紙と作り方を公開している奇特な方。宇宙や天文で教壇にたっているので、星や惑星柄のネクタイが欲しかったのだという。 ネクタイの作り方(型紙無料ダウンロード) 今回調べていて、ネクタイを自作している男性が結構いることを知った。現物をばらして型紙をとり、縫い方を研究している。ある方は、最初はノーマルなネクタイから始まり、ついにセッテピエゲという高度なワザのネクタイまで縫うようになってしまった。しかも手縫いで。 ひたすら感心。 話は戻って最初の一本。薄くて軽い仕上がりで、本格っぽくはないものの、かえって締めやすそう。これもありだろうけれど、商品としては気が引ける。夫の古いネクタイを解体し、その芯で二本目を試作。今度はしっかりとしたネクタイになった。 専用の芯をネットで購入。売り物になるまでは何本か縫わなければいけない。カタカタちくちくとほぼ毎晩縫った。手縫い+一部ミシンの組み合わせでK’sの完成形ができた。 驚いた! 着物がこんなにネクタイにハマるなんて ネクタイがスカーフやリボンと違うのは正バイアスであること。布目に対して45度に裁断しなければいけない。 縦が斜めになると、縞はレジメンタル(風)になる。最初の一本だと、斜めに走る黒紺グレー赤に90度の角度で白のラインが交差する。縦に細長い幅5~9センチの面積に、布地の模様が凝縮される。 驚いた。縦縞とも横縞とも違う表情が生まれている。広い面積で全身を覆う着物の一部を狭く細く切り取っても、本来の縦を斜めにしても、着物地の魅力が全く損なわれない。どころか、むしろその魅力が鮮明になっている。 バイアス裁断は、ネクタイが適度に伸びて締めやすく、かつノットをゆるみにくくするための製法だけれど、斜めにカットされることによって、狭い面積ながら縦の模様と横の模様がまんべんなく、バランスよく切り取られることになる。模様が斜めに流れるのも、小さな面積にダイナミックな動きを出すのに成功している。 斜めってすごい!で、また着物地が、この斜めに生き生きと答えてくれることに感嘆!手持ちの着物地を見る目が一気に「ネクタイ目」になった。これはどうだろう、あれはどうだろうとうずうずして、気が付けば(試作・モニター用以外に)模様違いの11本が出来上がっていた。 「和」を超えた着物柄と織りの個性 着物地からつくられたネクタイは結構市販されている。西陣織りや友禅染の和柄が多い。どういう人が身に着けるのだろう。外国人受けをねらったものだろうか。桐箱入りのオーダーメイドネクタイなどは、また違う特別感を提供しているのだろう。 かと思うと、着物産地でネクタイに特化して織られたものもある。たぶんネクタイ用の幅で織られているのだろう。柄は若干の和テイストを残しながらも、既成のネクタイ生地に限りなく近い。 そこには、ネクタイはこういう柄や織りのもの、という固定観念があるようにも思える。どうやら日本の着物ネクタイは、一方はいかにもな和柄と、他方は締めやすい定番ネクタイ織り柄の普及品と、二極分解しているようである。 私が着物地で縫ったものは、この間にいる。もともと”「和」にとどまらない” 着物ばかりを集めていたのでこてこての和柄はあまりないものの、まさかネクタイなんぞになるとはどの着物地も思っていなかった、ネクタイ柄の定番からは少し離れたもの。 縞や格子やドットや小紋などはネクタイ用としてもグローバルな柄模様で、それでもネクタイ用はあの面積を想定して織られている。けれども着物地は違う。 なのに、全く想定されていなかったネクタイに、これらの着物地が水を得た魚のようにハマるのだ。たとえばお召の一種で縫った三本。高級な織りの着物として一世を風靡したのに、いつかほとんど生産されなくなってしまったお召。おしゃれ着として工夫を凝らした色柄模様に面白いものが多い。 スモーキーピンクと赤とグレー濃淡の迷路模様は、中でも一番のお気に入り。黒のジャケットにあわせれば、胸元が一気に華やかになって、でも甘すぎず、渋い大人の味わいもある。ネクタイのジャガード織りと違ってピカピカした光沢がないのも良い。どうだ、こんなの定番ネクタイにはないだろう!? >K’s Remake.shop>ネクタイ :ただいま四本のみ(残り四本出品準備中) 赤のレジメンタル風もいいなあ。綿の普段着の着物なのに色合いが絶妙。アメリカの政治家の制服みたいな赤ネクタイ、日本で締めている人をほとんど見ない。でも、赤もこんな落ち着いた色合いなら一味違う。軽くて、ナチュラルで、素朴な風合いもあって、とても好もしい。 と自画自賛ばかりでは仕方がないので、何本か友人に見せた。見たとたんぱっと赤の縞を手に取り、夫にと即買いいただいた。普段ネクタイをしない人だからこんなのが良いのよと。お似合いだと私も思ったし、ご本人にも「ひとめで気に入った」とおっしゃっていただけた。とっても嬉しい。 ネクタイを贈るってどうなんだろう… 今回出品しているのはハンドメイドのモールと自サイトで、おそらくネクタイを求める男性が検索一発でたどり着く場所ではない。だいたい「ネクタイ」&「着物リメイク」なんて検索ワードに入れないだろう。とすると、ハンドメイド好きで、かつ着物リメイクに興味を持つような女性に、プレゼント用に買っていただくしかない。 ここで疑問が二つ。男性はネクタイを贈られてうれしいだろうか? そして、何故着物リメイクのネクタイがオンラインショップにあまり出ていないのか? ズバリ、「皆さんバレンタインにネクタイを贈られてうれしいですか?」 という質問コーナーがあった。答えはいろいろ。 趣味じゃないのを贈られたらかえって迷惑、自分のセンスも試されるのでやめておいたほうが無難、一緒に店に行って買ってあげるのがおすすめ、という人もいれば、好きな彼女から贈られたらめちゃくちゃ嬉しい、大事な仕事のときの勝負ネクタイにする、何本あっても困らないものだからありがたい、という人もいた。 先日、知人がおいしいワインをご馳走してくれるというので、ネクタイを持参した。最近こんなことやってるのよ、という話ついでに。翌日、さっそく今日締めています、自分では選ばない柄なので新鮮です、とメッセージ。そうか、そういう視点もあるのか。 二つ目の疑問。考えられる理由は、作るのが面倒なのに売れないから。 正バイアスのカットは気を使うしテクも必要。しかも、着物は反物の幅が狭い。ネクタイ用の生地は幅が50cm、長さは65cm必要である。これを大剣先と小剣先、中はぎと三枚にカットしてはぎ合わせる。着物でも幅38cmあればなんとか一本(若干短め)作れるけれど、古い着物は幅が足りない。水を通して縮んでいるものも多い。 結局ほとんどのネクタイを、私は4枚はぎで作った。ノットに近いはぎ目は目立たないよう柄合わせも必要で、結構時間がかかる。おまけに、布地を斜めに使うネクタイは、小さな面積なのに分量がかなり必要で、かつ三角の使えない端切れがたくさん出る。限られた着物地の(希少な着物地であれば余計)有効活用には不向きである。 それから「和」のイメージの強さ。和柄は(特に若い)男性にはあまり人気がないだろう。確かにビジネススーツには合わない。つまり、マーケットが狭い。 では贈る側からするとどうだろう。就職祝いやバレンタインにリメイク品を選ぶだろうか? やはり新品のブランド品が候補だろうか。 ただし、メルカリの躍進もあって、消費者の感覚は変わってきていると聞く。リユースに抵抗がない。アンチ大量生産&大量消費意識もある。加えて「いくら安くても、他人と一緒の服は欲しくない。古着とかこだわりのある一点モノを買いたい」という声もある(日経「リユースの騎士たち」シリーズ(3)から)。 ということは、着物リメイクのクオリティーやオリジナリティといった価値を、ネクタイにも認めてくれる人たちはいるということ? でも少数だろうなぁ。 セミセッテピエゲにたどり着いたけれど… 手作りこだわり派男性に刺激され、セッテピエゲを縫ってみたくなった。セッテピエゲとはイタリア語で7回折るという意味。ネクタイはスカーフ状のものを折りたたんで細くし、首に絞めたのが最初のかたち。本格を求めるしゃれ者に人気の原点回帰ネクタイがセッテピエゲなのだ。 我が家にはもちろんない。周囲に持っている人がいても、まさか解体させてくれとは言えない。フィレンツェの有名店タイユアタイのものは3万円ほど。オークションやメルカリを漁ったけれど、やはりお高め。 なかに、セッテピエゲとしてブルガリのネクタイが解体値段で出ていた。タイユアタイのものとは微妙に違うような気がしたけれど、ブランドものネクタイも勉強になるだろうと購入。 届いたものは確かにブルガリではあった。けれども芯が入っていて裏地もついている。本来のセッテピエゲにはそのどちらもないはず。一枚の布を手縫いで端処理してネクタイの形に折り込み、裏の中心部分を手縫いで止めていく。 締め心地はふわっとしていて、ノーマルネクタイとは全く違うとのこと。写真で見てもかっちり感がなく、絞めたときのやわらかさを想像できる。このセッテピエゲは縫うのに高い技術が必要で、技術者は限られているという。 これは独学ではなかなか難しそう。いつかチャレンジすることにして、とりあえずはブルガリから型紙を起こし、何本か縫ってみた。裏地にも表と同じ生地を使うこともあり、布地はノーマルタイの1.5倍ほど必要。 完成品、表から見たかんじではノーマルタイとの違いはよくわからない。正統セッテピエゲとは異なる(市場ではこれもセッテピエゲとして売られているが)と思うので、セミセッテピエゲと呼ぶことにした。 正統版だと結ぶのにコツがいるようだけれど、芯が入っていればノーマルと同じで、でもセッテピエゲの特徴である軽さと柔らかさはなくなってしまう。余分に布地を使って作る意味はあるだろうか。裏地に凝ったり、見えないところに贅を凝らす着物の心意気に通じるものはあるけれど。 たどり着いたものの、今後も楽しい面白いだけで続けられるかは、あまり自信がない。いずれにしろ、出来上がった11本はすべて一点ものにしようと思っている。世界に一本だけのネクタイ。撮影する前に締め手の手にわたってしまった、既に幻の一本もある。 参考サイト: 知らないと恥ずかしい ネクタイの起源と歴史 タイユアタイと西陣のコラボレーション 02/16 2019

02/16 2019ハンドメイドで(初めての)確定申告やってみた

厳密にいうと初めてじゃないけれど、 ハンドメイドでは初めて。 しかも個人自営業者で白色申告してたのは20年も昔の話し。 全くと言ってよいほど忘れているし、そもそも業態が違う。 来年のための忘備録としての、試行錯誤のメモ。 「作家」から「事業者」へ 4月にiichiに小物を出し始めたころは、確定申告なんて関係ないと思っていた。申告しなくちゃいけないほど売り上げがあるとは思えなかったし、「事業」にする意欲もなかった。 ただ、リメイク作品一点が完成するには、もろもろの材料代に加えてかなりの労力がかかる。着物をほどき、洗い、デザインして縫い、撮影して記事を書いてサイトにアップ。売れれば梱包して送らなければいけない。梱包材もお礼のカードも用意しておかなければいけない。 「事業者」という意識は薄くても、これらの経費は正当に価格に反映されるべきだとは、最初から強く思っていた。少なくとも、正当な対価を得ることを目指すべきだろうと。今はまだ(あるいはずっと)発展途上ではあっても。 秋にBASEで単独ショップをオープン。これで多少意識が変わった。iichiやCreemaでは売り手は「作家」であり、どういう作り手であるかはプロフィールを見るしかない。自己紹介記事は任意の文章であり、匿名性も高い。一方BASEのショップは個人専門店であり、「特定商取引法に基づく表記」でショップの責任主体や販売取引の方法などを明記しなければいけない。 この表記のトップに書き込まなければいけないのが、「事業者の名称」である。あんたは事業者なんだからね、しっかりしなさいよ、とこれで突きつけられた感じがした。 といっても、これまでの人生ずっとへらへら個人事業主や一人社長で生きてきているので、その延長線上で税務署に開業届を出した。BASEからの売り上げ入金用に、屋号付きの銀行口座も開設した。屋号+個人名の口座でないと入金トラブルがある、というようなブログを読んでのことである(これを旧姓でやろうとして四苦八苦&立腹した話はまたいつか。なんとかできたんだけどね)。 会計ソフトを導入 この段階で、会計帳簿付けを始めた(もちろん、レシートはとってあった)。法人の決算~確定申告は数年前から(税理士報酬が払えなくなって)自力でやるようになっていたので、それほど心配はしていなかった。複式簿記は弥生会計でずっとつけてきたし。 ただしこの弥生会計、ずいぶん昔のもので、全く更新していない。決算は別のソフトにデータをインポートして行っていた。この方式でも出来るのかもしれないけれど、このソフトが年1万円。そろそろ本業の法人はやめるつもりだし、別の楽な方法はないかと検討。 会計ソフトは毎年の更新が必須なので、クラウド会計がよさそう。候補はfreeとMFクラウド。両方無料でお試しできるので、それぞれアカウントをつくって比べてみた。 ざっくりとした感じで、MFクラウドを選択。ある程度複式簿記に慣れているせいか、MFクラウドのほうがつけやすい感じがしたのだ。freeは試用期間が終わると課金プランに切り替えなければいけないけれど、MFクラウドは50仕訳まで無料でつけられる。ある程度まとめてつければ、なんとか年内50仕訳でいけるんじゃないかな、という読みもあった。必要になったら月ごとに支払ってもいいし。 結果は仕訳数48。決算仕訳をいれてちょうど50になった。仕訳数を減らすコツは、なるべく振替伝票に一日の仕訳をまとめること。これだと一日が一仕訳になる。動きの少ないショップなら無料でかなりつけられるんじゃないかな。 といっても年8,800円。「事業者」はこれくらいの経費は稼がなきゃね(その後価格改定で値上げされた)。 青色か白色か、そもそも確定申告は必要なのか 昔は帳簿つけが面倒で15年も白色で通してしまった。当時も会計ソフトはあったんだろうか。いや、シロウトが自力で出来るようなものは無かったんじゃないか。今は良い方策が複数あるし、少し前に白色も帳簿つけ(簡易帳簿でOKとはいえ)が必須になったことからも、どうせ帳簿をつけるなら控除額の大きい青色が得策。 しかし青色にしたいのなら、開業から2か月以内に青色確定申告の申請書類を提出しておかなければいけない(申請が受理されない場合もある模様)。ということで一年目は白でしか申告できない。いずれにしても大した所得がないんだから白で良かったんだけれど。 というか、そもそもどの程度の所得から確定申告が必要になるのか? 答えはひとつではない。本業(給与所得)があるかないかで異なってくるからだ。 「ハンドメイド」と「確定申告」で検索すると、かなりの記事がヒットする。そのなかでわかりやすかったのが以下。 コレだけでOK!はじめての確定申告のやり方を1ページにまとめました! 私には本業があるので、事業所得が20万円以上であれば確定申告しなければいけない。本業が無い人は38万円以上。ちなみに所得とは売り上げから材料・原価と経費を引いたもの。節税のためにも、経費で落とせるものは全て経費にする。としていくと、所得は悲しいくらい少なくなった。 これなら確定申告は不要か!? しかし、他の雑所得がある。これが源泉徴収されていた。源泉徴収で納めていた税金が合計所得に対して多い場合、差額が還付される。私の場合これが当てはまる。やはり確定申告は必要であった。 というようなことは、帳簿をつけ、確定申告の書類をつくったから解ったのであって、やはり最初から確定申告するつもりでやるのが良いのだと思う。帳簿をつけるのは面倒だけれど、帳簿をつけると色々なことが数字でくっきりと可視化され、「事業者」視点での思考の役に立つ(ような気がする)。 ハンドメイドの帳簿つけでとまどったこと 最初の仕事は納品がある職種で、受注して納品後更に加工処理され、割と早いサイクルでゴミになるものだった。材料は全て消耗品費で落としていた。次は企画や手配、情報提供等のサービス。材料もいらなければ、売れ残るモノもなかった。 着物リメイクが売るのはモノである。モノを作って売るにあたっては、これまでにない勘定科目で帳簿をつけなければいけない。これに少しとまどった。 たとえば、仕入れた古い着物と手芸材料店で購入する中綿や接着芯、バッグの持ち手などは皆仕入高になるのか、それとも消耗品費なのか。 仕入高で仕訳していくと、確定申告の際棚卸しをしなければいけない。残った材料や売れ残った製品(商品)は資産になってしまう。残ったミシン糸や着物の端切れはどうなるのだろう…と呆然とした。大昔に買ったアンティーク着物の値段など覚えていないし、母や友人からの頂きものもかなりある。 調べてた結果、高額でなければ消耗品で落とせるということと、厳密に計算するのが無理な場合はザックリでも良さそう、ということがわかった。 大事なのは、自分なりのルールを決めてずっと同じように仕訳することと理解。手芸材料店購入のものは製品用の消耗品費(製)とし、他の消耗品費と分けることにした。そして、ヤフオクやメルカリで購入した着物や反物だけを仕入高に仕訳する。棚卸には洋服が作れるくらいの分量が残っているものだけをカウントすることにした。 もうひとつ引っかかったのが試作品。K’s R では試作したものをサイトに掲載し、基本的には受注制作としている(小物以外)。実際に作ってみて、かつ使ってみながら微調整を加えることも多い。これらも資産になるのか? これは経費で落とせるらしい。サイト掲載用とか展示用であれば宣伝広告費となる。私の場合商品開発の側面が大きいので、研究開発費という科目をあらたに作った。 これらを除いて純粋に売り物として残ったものを棚卸にカウントする。棚卸額は商品の値段ではなく、かかった原価(材料費分)である。 あとは個人のカードで買った材料をどう仕訳するか。未払い金に補助科目で個人カード払いを作って仕訳することにした。カード払いが終了したら現金で精算する。 もうひとつきちんと把握しておかなければいけないのは、売り上げ高の仕分作業。2018年度は、販売手数料を引いた額を現金で売り上げに計上していた。入金されたのは事業用口座ではないし、白色申告だし、このままでいくことにする。 ここまでで参考したサイト、記事 棚卸しのやり方、棚卸しの方法 ハンドメイド販売帳簿の付け方(仕訳のしかた) 記帳の仕方や、ざっくりと全体を把握するのには税務署の解説がわかりやすかった。 帳簿の記帳のしかた 確定申告書の作成 MFクラウドに記帳し終えたので、国税庁のページから確定申告書を作成してみた。 所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁 順番にデータを入力し、帳簿の経費などを転記していくだけで確定申告書が作成できてしまう。つまずいたのは生命保険控除。控除額の出し方がよくわからない。源泉徴収票に従って数値を入れるのだが、私の場合給与所得に関する部分は自分で計算しなければいけないのだ。これまでのやり方で入れても源泉徴収票が間違っている、とエラーメッセージが出る。以下の計算ツールで正しい数値が出せた。 生命保険料控除額計算ツール(2018年) こんなことをやったのは、MFクラウドの確定申告機能がまだ2018年度に対応していなかったため。勉強&練習とトライしてみたのだ。これで帳簿などを見直してみると、良くわからないで適当にやっていたことがかなりクリアになった。 その後MFクラウドが2018年度の確定申告に対応したので、こちらでも確定申告書類を作成してみた。もちろんソフトに頼ったほうが楽である。収支内訳書用に帳簿の転記をしなくて済むし、生命保険の控除も自動で計算してくれる。 けれども、他の所得や源泉額や生命保険や社会保険額などは入力しなければいけない。ということは、古い弥生会計で帳簿をつけ、(最初にやった)国税庁の作成ツールに転記する方法でもいけるんじゃないか。残高試算表から売り上げと経費を転記するくらいの作業は、たいした手間ではないのだから。 もうひとつ疑問点が生じた。国税庁とMFクラウドで生命保険及び社会保険の控除額が異なったのだ。還付される額は変わらないので問題はないのかもしれないが、やはり国税庁のほうが正しいのではないか。 と一瞬迷ったものの、気が付けばMFクラウドにすっかり慣れてしまっていた。とにかく帳簿が付けやすい。繰り越して今年の帳簿も付けている。今のところ仕訳数50に届かないので、まだ課金もない。 今年度のためにやったこと 今年度の売上仕訳は以下のようにすることにした。 商品発送日 (借方)売掛金 10,000円/(貸方)売上高 10,000円 立替金 185円 / 未払金 185円(送料:クリックポストカード払いの場合)* 入金日 (借方)普通預金 8,700円/(貸方)売掛金 10,000円 販売手数料 1,000円/ 支払手数料 300円 普通預金 185円 / 立替金185円 *送料を切手その他実費払いした場合の科目は現金未払い金ではなく現金 このままずるずる行きそうなので、MFクラウドのメリットを活かす為に、事業用としてジャパンネット銀行に個人口座を開き、連携してみた。ただちに入金が反映されたので、普通預金/現金と仕分け。続いてオンラインショップの振込先もジャパンネットに変更。iichiとCreemaはJNBだと振込手数料が割安になる。 屋号付きの銀行口座は地方銀行と楽天に開設できているんだけれど、どちらもあまり使う気がせず、残高0円のまま放置していた。地方銀行はオンラインバンキングに月1,080円がかかる。楽天銀行は何をするにも手数料がかかる。 ジャパンネット銀行が旧姓で事業用個人口座の開設に応じてくれればベストだけれど、ダメだと断られてしまった。仕方なく旧姓の個人口座を作り、メイン口座にした次第。結構苦労して屋号+旧姓で作ったのだが、利便性とコストに負けた。情けないけれど、追々見直したり、再トライすることにして。 続いてヤフオクとクリックポスト決済用に使っていたカードを事業専用とし、引き落とし先をJNBに変更。ちなみにMFクラウドではこのカードも連携できるのだが、二重に帳簿に乗ってしまうというので見合わせている。 最後に、仕入れ管理表と製品管理表をエクセルで作成。この二表をきちんとつけていけば、期末の棚卸は残数を数える必要もない(はず)。 一年後、この表を基に棚卸しした記事はこちら(重複内容あり)。 ⇒ ハンドメイドの確定申告2019 とりあえず棚卸やってみた というような作業に手を取られ、制作が後回しになってしまった。それもあってか、帳簿につける動きがないよう…。 01/09 2019

01/09 2019フォーマルに何を着る?– 20年ぶりの出番だよ 縫い取りお召

11月の終わり、不思議な役まわりで、パリに行った。 友人がどうしても行かなければいけないという主役で、彼女に請われて行く私はおまけ。 それでも主催者である美術館からはきちんと私宛の招待状も届いて、 そこには「カクテル」や「ディナー」のスケジュールと、横に「外出着」という文字。 ドレスコードを確認すると、「カクテル(パーティー)」より「ディナー」のほうをフォーマルに、でもワンピースでもOK、ということであった。ちょっとドレッシーであれば良いだろうと解釈した私に、友人は、「うちにドレッシングはあれとドレッシーはない」とうろたえ、一張羅の大島の訪問着を着ると言い出した。 そんなに気張らなくても、というか、着物・帯・草履他一式の重さと、着慣れない着付けの時間的ロスと、着ている時の肉体疲労と、どれひとつとっても旅先の着物は難儀である。しかも毎日冷たい小雨模様の寒い寒いパリ。 友人、最終的には黒の留袖ドレスを引っ張り出し、それでディナーを乗り切った。私はこのドレス。昔母にもらった着物をリメイク(オーダー)したもの。20年ぶりの出番となったロングワンピースである。ガーネットを帯びたワインレッドに銀(と少しの金)のぶどうの模様が織り出されている。葉っぱは銅の色。 長くこの着物地が何なのかがわからなかった。正絹だとは思うけれど、どういう位置づけの着物地なのか。着物のフォーマルは染めが一般的で、紬など織り(先染め)の着物はたとえ高価なものであってもフォーマルには着ない(とされている)。では刺繍のように模様が飛んでいるこの着物は、どんなシーンで着られたのだろう。 リメイクしたての頃、何の気にもせずにワイン好きが集まるパーティーなどに着ていった。それから着る機会もなく時を経て、知りたいと思ったときにはもう聞ける人はいない。その後、自分でリメイクするようになってからあれこれ調べて、縫い取りお召というものだとわかった。 お召というと経糸横糸に撚りをかけて織られる先染めの着物で、縮緬のようなしぼがあり(お召縮緬とも呼ばれる)、縞や幾何学的な模様が多い。ところがこの生地はすべすべとなめらかで、模様も大柄の小紋のようである。何故こんなに風合いが違うものがどちらも同じお召なのか。そのあたりは合点がいかないが、とにかく昭和30年代に大流行したもので、西陣で織られていたという。11代将軍の徳川家斉が好んで着ていたことから、お召と呼ばれるようになった、とどの解説にもあるけれど、それはしぼのある方だろう。 お召は附下や小紋と同じ「外出着」とされている。「外出着」とは礼装と準礼装の下、街着の上の格付けである。とここで、パリからの招待状の「外出着」も、この日本の着物のTPOを知っての上での指定からもしれない、と気づいた。であれば、「そんなにすごいフォーマル(礼装)でなくても良いけれど、少しおしゃれしてきてね」ということだったのか。 縫い取りお召はしぼのある縞模様のお召よりも、素材感でも模様でもずっとドレッシーである。ブラックパールのロングネックレスを合わせれば、ばっちりディナードレス。半世紀以上を生き延びてパリの舞台に立った母の着物。フランス在住の通訳さんが目に留めてくれた。少し前に母親を亡くし、受け継いだ着物がある、私もあれをドレスにして着たいと。 ちなみにシルバーに輝くパールは材料費2,000円のコットンパール。肩がこる重いネックレスがつけられなくなってしまったのと、旅先に本物を持っていく気疲れから自作したもの。この先これで充分だわ。 はおった着物用ショールも、母のタンスからの頂きもの。ベルベットという素材も、端のレースもゴージャスである。レースのすぐ上のあたりともう一か所にループとボタンをつけて、腕を通せるようにリメイクしてある。これで肩から滑り落ちにくいし、食事のときも邪魔にならない。室内では着物にショールは羽織らないだろうけれど、洋服だから関係ない。着物用ショール、使えます。 そういえば、ディナーの席に着物用道行コートをワンピースのように着ている女性がいた。フランス人か、もしかしたらアメリカの人だったかもしれない。ジャポニズム2018というイベントの一環なので、日本のものが好きな人なのだろう。スクエアネックの素敵なチュニック、と周りの欧米人たちも思っただろう。それでよいのだ。 友人のドレス悩みに少しつきあってわかったことがある。着物ドレスで検索すると、留袖や訪問着のドレスを扱うクチュリエやブティックが、つまりリメイクよりちょっと格が上よ、的なショップがかなりヒットする。これまでこの手のドレスをちょっと違うんじゃない?と思ってきた私、この度考えを改めた。 留袖のドレスを着るなら留袖をそのまま着たほうが良い、と以前は思っていた。でも、留袖も振袖も訪問着も若い時のものは着られなかったりする。あるいは譲り受けたり、アンティークで求めたものはサイズが小さすぎたり。で、仕立て代の高価なドレスを売るショップがこれだけあるということは、それだけ需要もあるということ。 パリで友人が留袖ドレスを着ることになって、同行お世話係の私は正直ほっとしたし、実際ディナーの席でも正解だと思った。中には着物を着ている一団もいて、彼ら彼女たちは華やかなオーラを放ってはいたけれど、場へのなじみという点では留袖ドレスのほうが合っている、と感じたのだ。 そう、TPOって場へのなじみってこと。つまり、それ以外の出席者の装いやレストランの雰囲気になじんでいるのが一番なのだ。訪問着や留袖は、男性だったらタキシードや蝶ネクタイ着用の場になじむ。当日の男性諸氏は普通のスーツ姿がほとんどであった。 着物の場合は、TPOつまり「格」がかなり厳格に決まっている。ただし、背中や袖につける紋の数とか、未婚既婚とかでも着られたり着られなかったりして、着物の「格」はTPOとは少し異なる決まり事であるが、私たちは着物の「格」をとっても気にするし、はずすのを恐れる。 なのに、洋服のTPOはあまり気にしていないように見える。というか、きちんと教えられるわけではないので、よくわからないままなのではないか。これは年代を問わずに感じることである。 イタリア旅行のプランニングをしていて、「少し高級なレストランに行く場合は、それなりにおしゃれをするとベターです」と旅行者にアドバイスしていた。するとほぼ必ず、「じゃあどんな格好が良いのでしょう」と返される。イタリアはそれほどドレスコードにうるさくないし、旅行者には寛容だからあまり気にすることはない。 「男性はジャケットを羽織り、女性は昼間より少しおしゃれにする程度でOK。でも共通することが一つ、靴はスニーカーではなく…」と続けると、「革のウォーキングシューズなら良いですか」と言われたりする。どうやらこの方は、高級な革靴ならどんなデザインでもフォーマルなのだ、と思っておられる様子。これが着物であれば、どんなに職人技の素晴らしい下駄でも、決して訪問着には合わせないだろうに。 それでドレスコードなど要求されると、「粗相があってはならない」と着物になる。着物が無い、自分で着られない、着たくない場合は、着物に準じた感覚で着られる着物ドレスの出番だ。重宝なことに、着物もリメイクドレスであれば、「格」のほうもかなり横断的になるので、TPOの幅も広がる。ここに着物ドレスの需要が確かにある。 特にこの縫い取りお召はドレスにとってもおすすめ。お召自体の「格」も小紋より上で幅広く着られるけれど、訪問着などに比べてこなれた、着やすい模様だったりする。シンプルなワンピースにするとキモノっぽさも抜けて(あか抜けて)、とても使い勝手が良い。ジャケットインにもぴったりで、一枚あるとなにかと便利。 と良いことづくめの縫い取りお召なのに、リメイクで見かけることはほとんどない。ヤフオクで見てもあまりヒットしない。お召(縮緬)であればけっこうあるんだけれど、しぼのある布地は水を通すと縮んでしまうので、リメイクにはあまり向かない。 なお、縫い取りお召の仲間?にマジョリカお召というものがある。十日町で昭和34年から4年間だけ生産された幻の着物ながら、一世を風靡するほどヒットしたとのことで、こちらはときどき見かける。マジョリカ焼きのような雰囲気、と説明される。多色使いかつラメ糸できらきらと織りだされたアラベスクのような模様は、確かにカラフル。ぼってりした素朴な味わいのマジョリカ焼きとはちと違うような気がするが、それはさておき。これなら手に入りやすいかもしれない(が、ピンと来るものがあまりない)。 ところで、同時期にもう一点オーダーで作ったワンピースも、縫い取りお召だった。ワンピースというのを着なくなってしまってタンスで眠らせている。リメイクしてもこれでは意味がない。丈を短くしてチュニックに、あるいはブラウスにするとか、リ・リメイクしようかと思いつつ…。 P.S. 洋服のドレスコードと着物の「格」はどのように対応しているのか、招待状にあった「外出着」はドレスコードでは正しくどれに該当するのだろう。フォーマルと一口に言うけれど、着物に礼装と略礼装(準礼装)があるように、洋服にもフォーマルとセミフォーマルがあり、その下にインフォーマルがある。 たぶん「外出着」が該当するのはこのインフォーマルであろう。対応表がないかと探したら、クルーズ船の解説ページがヒットした。インフォーマルの着物は、付け下げ、色無地、小紋(柄の格調が高いもの)、となっていた。ちなみに洋服では、男性はスーツにネクタイ、女性はスーツかワンピース、これだけである。 面白かったのは、カジュアルなクルーズ船とラグジュアリー船では同じドレスコードでも意味合いが異なる、と書かれていたこと。カジュアル船ではフォーマルでもそれほどタキシードは着ないが、ラグジュアリー船ではタキシード率が上がるのだとか。でもこれって、海の上のことだけじゃないよね。 いずれにしても、決まり事というのはうっとおしい。フォーマルやセミフォーマルについても、がちがちの決まりごとを言われるとそれだけでげんなりする。その「場」になじみ、かつ自分らしく個性的に楽しく装えて、あとはおしゃべりや食事にエネルギーを振り向けられるのが一番。「決まり事」を着るようなことは勘弁してほしい。 そうそう、「使える」着物ドレスには、縫い取りお召以外にも色無地もおすすめ。セットアップにしたり、コートドレスも良さそうである。 01/02 2019

01/02 2019迎春 2019!スワッグ to 干しレモン

暮れに突然思い立ってスワッグというのをつくってみた。 ただ束ねるだけだからリースより簡単。 材料は家のまわりにあるもの。 枯れた雑草や、捨てられていた枝とか、てっぺんには干しレモンを留めて。 今年はたくさん無農薬ほったらかしレモンが届いたので、塩レモン一年分に加えて輪切りを干してみた。 何にどう使うのかはあとで考えることにして。昼は太陽にあて、夜はエアコンの風の下においておくと、数日でからからになる。 以前イタリアのサルデーニャのどこかの(オリスターノだったかなぁ)レストランのテーブルに、オレンジの輪切りのひからびたのが飾ってあった。何と組み合わせていたのかは忘れてしまったけれど、からからのオレンジも良いなあと印象に残った。たぶん写真をさがせばあるだろうけれど(と探してみたけれど見つからず。残念)。 とりあえず、2019年年頭に。 今年が良い年でありますように…。 11/09 2018

11/09 2018ハイビスカスが元気です!

3月だったと思う。それとも別の年の5月だったかな。 那覇空港からタクシーに乗ったら、街路にハイビスカスが咲いていた。 さすが沖縄、もうハイビスカスが咲くんだね、とつぶやいたら、 ドライバーに、一年中咲いてますよ、と言われて二度びっくりした。 それでも夏の花というイメージに変わりはなかったのだが、それがこの秋完全にくつがえされた。 夏の終わりに、蕾がいくつかついた鉢を買った。近所のスーパーの店頭で格安で売られていたのだ。季節が過ぎた売れ残りなのだろう。 ハイビスカスになど興味はなかった。あの真っ赤な色も好きなわけではない。何故買ったのかというと、(蕾みたいに見える)しぼんだ花がらの色がしぶい枯れたようなピンクで、こんな色ならハイビスカスも良いかもしれないと、ふと思ってしまったのだ。 楽しみに開花を待って、なあんだ、とがっかりした。一日花というやつで、気付いたときには咲き終わっていて、最初の花は見られなかったのだ。朝の苦手な私は(朝顔同様)きれいに咲いている姿を拝むことはできないのか。 次の日、午後になってもまだ咲いていた。が、また、なあんだ、と思った。普通の、定番の、お約束のハイビスカスのあの赤じゃないか。知らなかった。しぼんだ花の(裏側の)色は、咲いた花びらの色ではないのだ。 けれども、元気に咲き続けるハイビスカスにはある種の見事さがあって、二度のがっかりにもかかわらず、水やりが楽しくなっていった。不思議なことに、その後のハイビスカスは一日でしぼまず、数日咲き続けてくれる。そんなにがっかりしないでよ、ほら、私も二三日頑張るからさ、ということなのだろうか。けなげだ。 ラベルに10月には室内に入れろ、とあったので、残暑が終われば花も終わるのだろう、と思っていた。彼岸を過ぎた。まだ次々と咲きつづけていた。10月になった。変わらず。そして11月になってしまった。花は咲いてはしぼみ、花がらはひっそりと落ちて、そしてまた蕾がふくらんでいる。 花の終わりが部屋に取り込む目安と(勝手に)思っていたので、冷たくなってきた風に花びらが少し寒そうにしているのを見ながら、どうしたものかとタイミングを計っている。 初めてハイビスカスをベランダに迎え、一つの疑問が浮かんだ。この花がらを干せばハイビスカスティーになるのかしら。エジプトで買った、黒に近い色のカラカラの花がら状のハイビスカスティー。 試しに落ちた花がらを干してみた。いくら干しても細長いままで、記憶にある丸っこい蕾のような形状にはならない。エジプトのハイビスカスが違うのか、はたまたエジプトの太陽だとあのように短く干上がってしまうのか。 調べたらお茶にするのは観賞用のハイビスカスとは別の品種で、同じアオイ科の『ローゼル(Hibiscus sabdariffa)』というものらしい。しかもお茶になるのは花ではなく、赤いガクの部分だという。知らなかった。 お茶にならないとわかっても、相変わらずハイビスカスの花柄を干している。はらはらと花弁が散るのではなく、律儀にくるくると元に戻るように花が閉じて、閉じたまんなかにてんてんとおしべが覗いて、時間と共に枯れたピンクが枯れた紫に変色していくハイビスカス(の花がら)は、かさかさと音を立てる手触りといい、秋にふさわしい花(がら)のような気がする。 咲き終わってすぐはくすんだピンク、だんだん紫が濃くなり、最後は白っぽいくすんだ紫になる 真ん中の写真、黒っぽい物体がエジプト産ハイビスカスティー(もっと立派な形状だったのに、どんどん型崩れしてよくわからないシロモノになってしまった) この花柄のような色の羽織りカーデガン風ブラウスジャケットをつくったのだけれど、アップできないままでいる。柔らかい綿で、着心地抜群。なんとかお披露目だけはしてあげたい。 09/19 2018

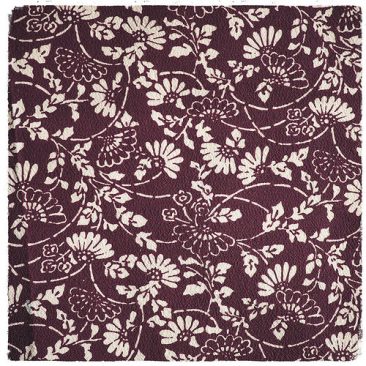

09/19 2018着物の格子とタータンチェック

着物の柄は実に多彩だけれど、伝統模様というより定番と呼びたいものがある。 ここでは格子について。 チェックと格子 格子(チェック)は世界共通の模様で、服地の世界でも定番である。なかでも、数種類の糸を交差させることにより組み合わせのぶん色の数が増えるタータンチェックは、繰り返し人気が浮上する、波のある定番模様である。今年はその波がまたやってきたようで、タータン模様が目につく。 これまでで大きな波はバーバリーだろうか。高校生が皆バーバリーのマフラーを巻いていた。ブレザーの制服にはよく似合ったけれど、制服だから同じでも違和感がなかったのであって、それがあらゆるところに溢れると、ちょっと食傷気味となった。 タータンの魅力は、複数の色の糸が織りなす華やかさだろう。たとえば6色の色糸を縦と横に繰り返して使えば、織り出される色は21色となる。 計算式:{X(糸の色数)+1}×X/2=織りあがった色数 タータンの定義は、ウールの綾織りであること、二色以上の色を使うこと、縦と横の糸の色と数が同じこと。このルールがあるおかげで、一発でタータンとわかる。 スコットランドがオリジナルのタータンチェックは、そもそも氏族によって色や組み合わせが決められていた。日本の家紋とは違って、本家と分家でも色模様が異なるという。一目でどこの氏族かわかるというのは、エンブレムや旗印だけより、戦場では役に立ったのだろう。 その後さまざまなタータンが生まれ、名前をつけられ、分類されている。今では「スコットランド・タータン登記所」に申請し、上記の三点の条件を満たし、オリジナリティが認められれば、独自の名前で登録できるという。 参考:タータンチェックの種類と魅力的な文化・歴史|スコットランド旅行記01 正方形と長方形 着物の格子もタータンチェックだよなあ、とひそかに思っていたのだが、残念ながら登録はできない。ウールの着物もあるけれどたいてい平織だし、二色以上の糸を使うという条件はクリアできても、ひとつだけクリアできないのが、「縦と横の糸の色と数が同じ」という一点ではないかと思う。手持ちの着物の格子柄を見ると、みな縦と横の糸の色と数が違うのである。 たとえば黒、黄、緑、赤の4色を縦と横にシンプルに繰り返した大島紬がある(写真下)。派手な色目で大島特有の光沢もあり、かなりインパクトのある格子である。ただし、色糸の重なりで色に渋さが生まれ、個性と落ち着きが共存している。着物地といわれなければわからないモダンさもある。この格子、縦と横の色の数は同じだけれど、糸の数は異なる。なので格子が長方形になっている。 もう一枚の紺地の大島もやはり4色の色を使った格子で、こちらもとてもモダンである。が、やはり縦と横の糸の数が異なるため、格子は長方形である。 正方形の格子もないことはない。江戸の役者名からきた市松模様というのがある。黒と白の市松などきっぱりとしていて、気こなしによってはとても粋である。けれどもこの市松も、着物になると(どうかすると)縦長や横長の長方形のくりかえしになっていたりする。日本人は正方形より長方形が好みなのだろうか。 リズム タータンを見ると、四角形の端正な繰り返しのリズムが目に心地よい。基調となる色が規則正しく四角を繰り返し、安定感、安心感がある。色の組み合わせで一発で氏族やブランドが分かるのも、すごいことである。 一発でわかるというのはそれだけ個性が強いということだけれど、それだけ規範が固定的に強いと、個性的だけれど平凡ということにもなったりする(バーバリーしかり)。そうなると端正な繰り返しは単調で退屈なくりかえしになり、リズムの強さの中に着る者の個が埋没してしまうようなことにもなる。 着物の格子も、一定のパターンに従って色糸が繰り返されているわけで、そこにリズムが生まれるのは同じだ。タータンと異なるのは、縦と横で色糸の繰り返しパターンが同じではない、ということだろう。 たとえば上記写真の紺の格子の大島の赤糸を見ると、縦と横で糸の本数・通し方が違う。色の並べ方の順番も、縦と横で同じではない。糸の数だけで正方形が長方形になっているだけでなく、色の並べ方でも方形の繰り返しのリズムは崩されている。 安定感がない、落ち着かない、というわけでは決してない。けれども、上から下まで同じ模様が、だーっと面積広く身の上を占有する着物には、端正で規則性の高いリズムより、おおらかでどこかに「破」のあるリズムのほうがなじむのかもしれない。 格子の着物から洋服へのリメイクは違和感なく行っているが、このたびタータンを眺めながら、タータンチェックは着物になるだろうかと想像してみた。帯だったらイケるかもしれない。でも着物は…、ちょっと難しそうである。市松もあるし、ウールの定番のような二色の格子もほとんどタータンなのに、なぜか伝統的な由緒正しきタータンは、着物に仕立てても着物になってくれないような気がする。 縦の線 ビビッドな赤の綿格子から、ラップスカートとボレロ、ミニトートを作った。 この格子を眺めていて気付いたのは、格子に通る縦の線である。 経糸は赤、黒、茶鼠(グレイがかったカーキ色)、黄、の四色であるが、横糸は赤と黒だけである。縦にだけ通る残りの二色のうち目に強く飛び込んでくるのは、糸のように細く黒に沿っている黄色ではなく、リボンのようにすっと伸びる茶鼠である。 横糸で格子をつくる黒の線も細く、従って地の赤に印象的なのは茶鼠の縦線で、格子というより、縞(ボーダー)の要素が強まっているのだ。 そういえば…、と他の格子の着物(地)もあらためて眺めてみた。藍に赤と黄色と白、ブルーと5色が使われている綿着物(写真手前)では、横糸には藍の地色の他は黄色しか使われていない。ここでは黄色と赤の線が縦にボーダーになっている。茜色と黒と白のウールの着物も同様で、黒は縦にしか使われていない。 格子の形の長方形も縦長だし、着物では縦の線が強く意識されていることがわかる。これもまた、袖も長く、帯から下も足先までひと息に長い、着物という形態と関係があるのだろうか。あるいは、長方形と同じように日本人の「好み」がそこにあるのか。 縦に線が通っている着物地は、リメイクで縦に使うか横に使うかで表情が異なる。それがとても面白いのだが、実は縦に通るラインは、格子や縞だけではなく幾何学模様や草花模様にもはっきりとある。 九鬼周造は、縦縞が「粋」であるのは重力にも関係があると書いているけれど(「粋の構造」)、上から下への(あるいは斜め下への)視線の流れが常に意識されているのが、日本の着物なのだろう。「和」からなるべく離れて自由にリメイクしたい私は、だから着物地を横に使うのが好きなのかもしれない。