着物~ビンテージキモノ

~Kimono Remake

若いころにハマった着物、いつしか遠ざかってしまった着物、ビンテージ(アンティーク)キモノの面白さに、プロにワンピースやアロハシャツを仕立ててもらったこともあった。それもまた遠い昔のこと。

そんな忘れていたキモノリメイク熱が、ある日突然一枚の浴衣地で復活した。このたびはオリジナル&ハンドメイドでチャレンジ。一部簡単レシピも公開。[本文を読む…]

Open宣言:浴衣から始めよう

05/07 2018

05/07 2018Creema にも出店してみた

Creema にも出店してみた。 https://www.creema.jp/c/ks-remake 相変わらず、なかなか売れないけれど、継続は(たぶん)力なり…。 04/28 2018

04/28 2018iichi にショップを開設 – 巾着、スカーフ、ポシェットなど…

しばらく前に妹からのオーダーで巾着を作ったらこれが結構面白くて、 興に乗って、その後もいくつか作ってしまった。 色合わせ・柄合わせが実に楽しい。 で、ハンドメイトサイトにショップ開設までいってしまった。 https://www.iichi.com/shop/ks-remake いつ開設したんだっけ、と登録日をたどったら4月4日、もう20日以上前のことだった。とりあえず10点のアップをめざし、やっと15点。しばらく前に商品開発したスカーフとポシェットを昨日今日とアップして、ちょっとひと段落。 写真は米沢琉球紬(米沢で織られた琉球絣模様の紬)からつくったポシェット。半幅をそのまま紐にしたところがお気に入り。草木染の色合いに惚れてオークションで落としたもの。えんじ色の繻子との相性もばっちり。 これまでで売れたのは三点。厳しいねえ。 とにかく全体の出品数が多いので、あっという間に埋もれてしまう。目に留めてもらうハードルがとても高い。友達にお知らせしたりFBで宣伝したり。でも、応援してくれるありがたい友人もいるし、めげずに持続することをこころがけよう。そうすれば少しづつ動いていくだろう。 この間、並行してサイトのトラブルもあって手を取られ(解決済み)、気が付けばもうゴールデンウィーク。自分用に大島でチュニックを縫いたいんだけれど、時間取れるだろうか…。 04/01 2018

04/01 2018初リメイク?!ビーズネックレス

巾着袋の紐止めにビーズを探していて、 気に入って使えるものが本当に少ないことがわかった。 選択肢がないのは、ビーズの穴が大きくなければ使えないからでもあるけれど、(いつでも買える)大量にあるものは、どれも似たようなプラスチックビーズ、もしくはウッドビーズで、まったくそそられない。アクセサリー用のちょっとおしゃれなガラスビーズは穴が小さくて全然ダメ。 近所の手芸屋さんで気に入ったのは、水牛の角ふうの一種類のみ。が、割引値段売り切りの最後のふた袋計16個を買ってしまえば、もう入ってこないような気がする。 ネットでも探してみた。手作りアクセサリー用ビーズやトンボ玉は山ほどある。パワーストーン天然石もざくざく。こちらは値段はともかく、やはり穴の大きさがネックで使えない(あのつるつるの真ん丸もあまり好みじゃない)。 うろついていたら、アンティークビーズショップにあたった。10粒1000円以下もあるけれど、高いものは0がもう二つつく。さすがに味があるなあと、本来の目的を忘れて眺めいっていて、ついに見つけてしまった。紐止め用じゃなくて、ずっとさがしていたヴェネツィアンガラス。無くしたネックレスとそっくりなビーズ。 大のお気に入りであった。ワイヤーの輪っかに、丸い銀泊入りのビーズをとびとびに嵌めてあるだけの大き目チョーカータイプ。15年くらい前に、(その時点で)ヴェネツィアに30年以上住んでおられた日本人女性から頂いた。軽く、涼しげでべたつかず、カジュアルにもフォーマルにもイケる。ずっと出番の多いマルチプレーヤートップの座にあったのに。 ウズベキスタンの、サマルカンドだったかタシケントだったか、確か市場を覗いたあとのこと。ふと気づいたら首からなくなっていた。そのあとヴェネツィアに行ったときも、日本でも、アクセサリー売り場の脇を通りかかった時などに、それなりに探してはみた。けれども、ヴェネツィアングラスといっても量産品の、しかもそんなに凝ったものでもないのに、そもそもおなじようなビーズについぞお目にかかったことがなかった。 届いたビーズは、少しイメージが違った。クオリティは高そうで、重みがある。穴も大きい。それでも何とか似たものが出来るんじゃないかと思う。 このショップで、目についたものがもう二つあった。一つはアウトレットコーナーに出ていた、エチオピアチェリーという大玉ビーズ。チェコ製で、エチオピアで好まれたことと、深みのあるチェリー色からの名前。ラグビーボールのような形をしていて、ひとつでも存在感があるし、ついふらふらと購入。19-20世紀頃のものという。 もうひとつはドゴンビーズという小粒(5×8mmくらい)のビーズ。ヴェネチアから交易品として西アフリカに輸出され、マリのドゴン族に伝わったもので、オパールのような乳白色から、ムーンビーズとも呼ばれるらしい。大きさや色合いが微妙に異なるものが二種類出ていて、それぞれ複数個(紐止めにするには二個必要だし)買おうと思ったのだが、いずれも一点ものだった。しかたなくひとつづ両方を購入。 この二種類のビーズが、どちらもヨーロッパからアフリカへ渡ったものだというのが興味深い。ショップには、実に様々な産地年代のビーズが並んでいるんだけれど、なかに古代ローマンビーズというのがあって、それがさらに、西アフリカ渡りと、アフガニスタン出土という二方向に分かれている。推定年代は紀元1世紀から4世紀とか、1世紀から13世紀とか。 数日後、別サイトでドゴンビーズによく似たものを見つけた。アフリカンシービーズとある。ガーナのクロボ族作のアンティークだという。6個でドゴン1個分のお値段で、こちらも購入。やはりドゴンとは乳白色の色合いも輝きも違っていたけれど、それなりの味わいはある。 面白いなあ。アフリカの西の砂漠の人たちが乳白色の小粒ムーンビーズが好きで、東の人たちがチェリー色の大粒ガラス玉が好きだったという「ナントカ好み」みたいなこととか、同じ地中海沿岸産のビーズがアフリカの南や、あるいはオリエントを超えて東のアフガニスタンにまで渡っていったこととか。そのうち、似たようなビーズを自分たちで作りだしちゃったりもして。 これらのローマンビーズは一連の長さで売られている。完成品に比べれば、手の出ない値段でもない。いいなあ、とは思うものの、たぶん買わない。理由は重いから。ビーズや石のネックレスはいくつか持っていて、大好きなのもあるんだけれど、最近は全くつけていない。一日首にぶら下げていると肩が凝るようになってしまったのだ。旅行中は特にダメ。カメラもぶら下げるので、相乗効果で肩がパンパンになる。 それでも、エチオピアンチェリーで自作(ただ糸を通しただけ)してみた。巾着の紐に使ったシルクの編み糸と、なかなか相性が良い。ドゴンビーズで挟んでのワイヤー通しも捨てがたかったけれど、糸のほうが温かみがあって、使えるシーンも多そう。 勢いづいて、壊れたネックレスのビーズもシルク糸でつないでみた。もともとは形の違うビーズを組み合わせて三連になっていた、30年くらい前のエスニックテイストのもの。そのビーズと同じ色の糸が屋根裏に眠っていた、というのもすごいよね。どちらも軽い出来あがりで、これなら使えそう。 と、ビーズにハマりそうで怖い。ハマった人を何人か知っている。ヴェネツィアンビーズに魅入られて、趣味のアクセサリーづくりが仕事になってしまった人もいる。でも、私はああいうふうにはハマらないんじゃないかとも思う。つまり、ビーズで細工をするということには。 その後メルカリも探してみた。膨大な数が出ている。シンプルな模様と渋めの色合いのとんぼ玉で、かつ穴の大きなものを発見し、購入。その時のやりとりに思うところもあったので、届いたらまきっと何か書くだろう。あるいは、何かにリメイクできたら…。 03/26 2018

03/26 2018初オーダー! 巾着袋ふたつ…

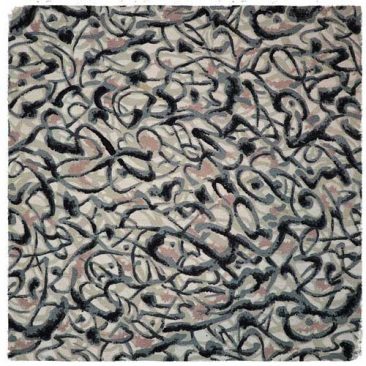

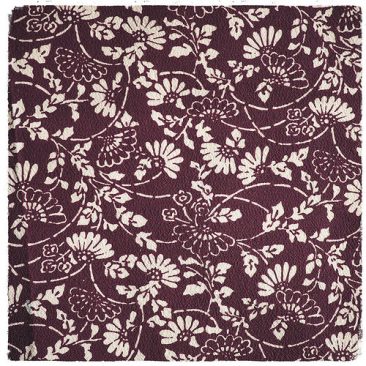

妹が春の異動で職場を去る人に、ちょっとしたものをあげたいという。 ハンドメイドのネットショップで入手した古布の巾着が気に入っていて、 こんなかんじに作ってくれたら買うよ、という。 見ると手触りの柔らかな錦紗で、綿も入った丁寧なつくり、全体の色合いもとてもセンスが良い。 子供が小さかったころは、上履き入れやらお道具入れやらといった巾着袋はなじみのもの。何かのおまけについてきたりもするから、どの家にもきっとごろごろしているんじゃないだろうか。でも、この巾着袋は全く違う。こんなおしゃれなものなら、もらっても嬉しい。よっしゃ、と引き受けた。 7種類ほどセレクトした着物地のなかから妹が選んだ二枚。紺地チェックの光沢のある大島紬と、柔らかな色合いでしぼのある唐草模様小紋。布地以外は私がアレンジ。紐通し部分はアクセントになるレンガ色の八掛。裏地は、紺チェックのほうは紐通しと同じレンガ色、小紋は柔らかいクリームイエローの八掛を利用することにした。 悩んだのは紐。巾着によく使うコード紐はいろんな色があるけれど、ちょっと安っぽい。ネックレス用の皮ひもか、ビロード調リボンか。手芸材料店であれこれ眺めたけれど、いずれもピンとこない。思い出したのは屋根裏の箱にいれたままの編み物用シルク糸。取り出してみればレンガ色と紺色が布地とほぼ同色。まるでこの時を待っていたかのようにシンクロしている。コード編みで紐にして、はしはビーズで留める。 小紋に嵌めたオレンジの細長ビーズ、実は壊れたネックレスの一部である。一見サンゴのようだれど、たぶん動物の骨。これまたあつらえたように紐と同色なのだよ。紺地の大島には小さく紺の点々が入った鼈甲風(水牛の骨のように見えなくもない)。手芸店で、ありきたりのプラスチックやウッドビーズの陰に隠れてたやつ。 綿も入れて完成した巾着はふわりと軽い。それでいて、絹100%やで!という存在感もある。我ながら、こんな小さな袋ひとつにこれほど気持ちが流れ込んでいくことに、少し驚いてもいる。気に入って使ってもらえるといいなあ。 03/20 2018

03/20 2018花粉用つるつるコート半分リメイク

薬のおかげも多分あって、今年はそれほどひどくはない。 とはいえ、外出するとマスクをしてても鼻に来る。 なるべく花粉を身にまとわないように、家に持ち込まないようにしなければいけない。 寒くてもファーの衿まきはご法度。毛足の長いウールのコートももう着られない。 つるつるコートの出番である。 ダウンコートと、ライナーつき薄手コートをもう10年も15年も着ている。この二着にちょっと飽きてきて、そうだ!と思い出したのがからし色のツルピカ素材のコートである。といってもこちらは20年前のシロモノ。ラインがぜんぜんいただけない。なんで昔はあんな肩の落ちた、ぶかぶかで袖の太いダサいラインが人気だったのだろう。質も良し、仕立ても良し、デザインだって結構凝った、それなりに名の知れたデザイナーズブランドのものなのに。 一度は捨てようかとも思った。思い直して、災害用デカタッパに毛布や下着とともに詰め込んだ。ライナー付で雨にも強そうなナイロン製、ハード使用に耐えるかなと。 そんな日陰の身から取り出してみれば、押し込まれていたのにするりとしわも伸びて、全然現役でいけるぜ!という顔をしている。脇とそでをほどき、以前縫ったお気に入りのコート用型紙をあてて身ごろと袖をカットし、縫い直した。ほどきと裁断に三夜、縫いに一夜。何が大変といってほどき。実にがっつりとした縫いであった。ライナーも袖付きだったのだが、さすがに疲れたので袖なしにした。 この半リメイクが楽なのは、衿、前あわせ、ポケットをそのまま利用できること。フラップ付のポケットなんて自力じゃ絶対やらないもん。 この前ヤフオクで落とした大島紬を端切れのまま首に巻く。色合いもバッチリ。 先日、このコートを着て久しぶりにデパートに行った。友人との待ち合わせまで30分時間があったので時間つぶしに。婦人服売り場は、コートもジャケットもパンツも、淡いピンク・ブルーが主流。わかるけどさ、このみんな同じというのが気に入らない。ツルピカからし色はちょっと浮いてたけど、でも、オンリーワンではあったよ。 p.s. 友人が全体を見たいと言ってくれたのでアップ。 どうってことないストンとしたシルエット。ラッキーだったのは、たまたま手に取った着物リメイクの本で、自分の体に合った型紙に出会えたこと。 すっかり気に入って、同じ型紙ですでに二着も縫っているのだ(そのうちお披露目するね)。 あらためて思うのだけれど、持ってる服の多さ。お店一軒開けるくらい。一人で着るなら一生分、というか何十生分もある。捨てられない性格ながらそれでも捨ててきたし、もらってもらったり、ボランティア団体に送ったり、リサイクルショップに売ったりもした。なのに、ぜんぜん減ったかんじがしない。流行追っかける歳でもないし、金もないしで、ほとんど買わなくなっているのに。でもこれ、私だけのことじゃないでしょ。 おばさんやばーさんになると、時間のタームが長くなる。流行なんて追っかける歳でもないし、という言い方は正確ではなくて、若い時の1年が5年、10年というタームに広がってしまったがために、市場のしかけに乗れないのだ。ファッション情報なんてもう自分から取りにはいかないし、若い子むけの服は体に合わなかったり、全然似合わなかったりもする。でも、20年前のラインの服は着る気がしない。山ほど服があるのに、着るものがない。それで同じ服ばかり着ている。 20年なんてついこの間とのことである。50年や60年前のものはざら、という着物に触れていると、余計そう感じる。いずれもまだまだ現役で行けるのだ。だから、ツルピカコートがもう一度光の当たる場所に復活を遂げてくれたのが、とても嬉しい。 それにしても、中高年向けのおしゃれな服屋さんというのが少ない。老人向けとなるともう全然ない。夫の母93歳は体が小さくてもっと大変。ムスコが小学生だったときのおさがり(っていうのか?)を着ていたりする。年寄りはおしゃれに関心がない、というのが大前提のようになっているけれど、そんなことはない。もう自分で買いに行けないので選んで買って行くと、早速身に着け、似合っているかしら、と鏡の前に立つ。 着心地だけでなくて、身につけた時に気持ちの良い服というのが絶対ある。自分のための、自分が心楽しくあるためのおしゃれ。そういうおしゃれ心を90歳でも100歳でも持ち続けられて、それが叶えられるといいなあ。これからそこに向かう身として。 02/09 2018

02/09 2018帯からぺたんこ財布

今年の課題は帯と先日手に入れたカラフル大島&銘仙! なのだけれど、突然思い立って(必要にかられて)財布を縫った。 大昔、ピンクに銀糸が織り込まれた着物地(たぶん羽織だった)を手に入れ、 それでプロにバッグをオーダーした。 そしたらおまけについてきたのが奥のぺたんこ長財布。 旅行に携行するのに軽くておしゃれでとっても素敵、なんだけれど、 あと1センチ幅が短いとちょうどおさまりが良い。 ずっと頭の隅にあった、バッグを縫おうと思っていた帯地で縫ってみた(手前)。 最初のは端を手縫いしたらなみなみになってしまったので、今夜リベンジ。 厚い接着芯も貼って、裏も全て帯地で作ったら、しっかりとしたのができた。 とりあえず旅行にはこれで足りる、かな。 しかし、ほんと、着物地、帯地の布力のすごさ。