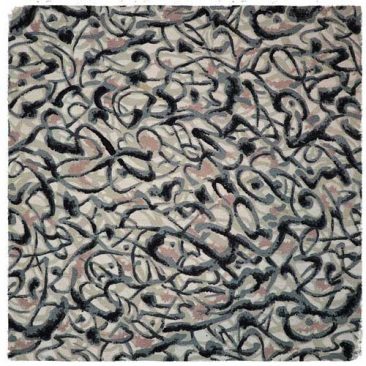

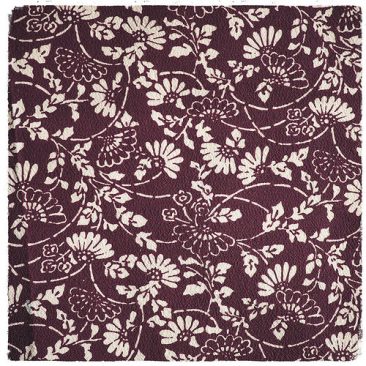

着物~ビンテージキモノ

~Kimono Remake

若いころにハマった着物、いつしか遠ざかってしまった着物、ビンテージ(アンティーク)キモノの面白さに、プロにワンピースやアロハシャツを仕立ててもらったこともあった。それもまた遠い昔のこと。

そんな忘れていたキモノリメイク熱が、ある日突然一枚の浴衣地で復活した。このたびはオリジナル&ハンドメイドでチャレンジ。一部簡単レシピも公開。[本文を読む…]

Open宣言:浴衣から始めよう

01/07 2020

01/07 2020ハンドメイドの確定申告2019 とりあえず棚卸やってみた

めでたく年も明けて、無事二度目の確定申告が巡ってきた。 製造・物販という初めての仕事で戸惑ったのが棚卸。 原則としては年度末(ということは12/31日)に行わなければいけない。前回は確定申告の直前に、面倒だなあと思いながらしぶしぶやった。青色申告の場合義務づけられているし、少しでも手間を省こうと一年間エクセルで制作・販売メモを記録してみた。その表を基に年頭早々に(12月31日時点の在庫状況で)棚卸をまとめてみた。 前提としての仕訳のポイント 売上原価の仕訳では、材料の着物地だけを[仕入高]で記帳。その他のミシン糸や接着芯などの副素材は[消耗品(製)]とした。比率的には、メインの着物地に対して副素材が3倍ほどかかっている。でも制作時に購入する副素材はどんどんなくなっていくけれど、気に入ったものに出会ったときに購入する着物地は逆になかなか減らない(むしろ増えている)。ゆえに未使用着物地と売れていない製品だけを棚卸資産とすることにしたのだ。 売上げについてもおさらいしておこう。ネット販売では、売れたタイミングで[売掛金]と[売上高]で処理。送料は[立替金]と[未払金](クリックポスト等のカード払いの場合)もしくは[現金](レターパック等窓口で現金払いした場合)。 入金されると、連携していたジャパンネット銀行から自動で取り込まれるので、仕訳を確認して更新する。この機能、記帳漏れがなくてとっても良い。マネーフォワードは一番ライトなプランが値上がりしてしまった。それでも月額980円(年払いの場合)だし、上記のように手間も省けるし、一度プラットフォームにしてしまうともう他には移れなさそう。 にしても、まだ入金時にちょっと混乱するので、ここにも仕訳例をおいておこう(実売の場合は[現金]と[売上]だけとシンプル)。 たとえば一万円の売り上げに対して販売手数料が10%、銀行振り込み手数料が100円で、送料200円を払った(立替えた)場合はこんな感じ。実際の振込額は10,000-1,000-100+200=9,100円。 借方勘定科目 貸方勘定科目 普通預金 8,900 売掛金 10,000 販売手数料 1,000 支払手数料 100 普通預金 200 立替金 200 合計金額 10,200 10,200 棚卸のために[仕入・制作・製品管理表]をつける 去年は残った着物と制作して売れ残った製品をざっくりと数えたけれど、これがとっても面倒。本来は実物で数えるのが棚卸。でも売り上げもそれほどない個人営業では、それほど厳密でなくてもよさそう。K’s R は仕入材料も消耗品で落としてもかまわないというレベルなので、数えなくても済む方法を考えた。要は仕入れた着物地と金額を記入し、制作・販売のタイミングで利用分を差し引いていけばよいのではないか。ということで、以下のような表をエクセルで一年間つけてみた。 購入日 内容 仕入額A 試作品 利用分B 製品 利用分C 未利用分① (A-B-C) 製品数 販売数 売れ残り 製品数 売れ残り 製品額② 1/10 赤の銘仙 5,000 1,000 3,000 1,000 3 2 1 1,000 2/20 紺の大島紬 10,000 2,500 7,500 0 3 3 0 0 ・・・ ・・・ 期末合計 15,000 3,500 8,000 1,000 6 5 1 1,000 初年度であれば、棚卸額は仕入高未利用分①と売れ残り製品額②の期末合計を足したものとなる。が、二期目はどうするんだ? 計算としては、前期仕入の棚卸分から今期利用した分を引く。次に今期仕入額から利用した分を引く。ついで前期棚卸製品から今期売れた製品額を引き、今期制作した売れ残り製品額を別途計算する。この四つの額の合計、ということはわかるんだけれど、会計処理がわからない。 問題は製造販売のしくみと対応する、仕入とか製品とか商品とか材料とか原価とか、そういった会計用語がきちんと理解できていないこと。おまけに、前期は白色で売り上げもわずかだったし、かなりアバウトに仕訳した結果(しかもやったことをあらかた忘れている)、今期に正しく繰り越されていないということも判明。といっても仕方がないので、今期棚卸額で修正することにした。 検索すると、製品に関しては以下のように決算仕訳しろとある。 借方勘定科目 貸方勘定科目 期首製品棚卸高 25,000 製品 25,000・・・前期棚卸製品繰越額 製品 11,000 期末製品棚卸高 11,000 ・・・*1 *1 期末製品棚卸高=期首製品棚卸高-残ったもので今期売れた額+上記の表の今期[製品売れ残り額②] つまり期首に25,000円残っていた製品が15,000円売れ、今年制作した売れ残り1,000円と合わせて期末には11,000円となった、ということ。 悩ましかったのは着物の仕入高。よく見たら、去年は期末商品棚卸高として仕訳してあった。会計用語の[商品]は販売目的で仕入れた(完成した)品物なので、材料である着物はこれにあたらない。今期からは[材料]と[期末/期首 材料棚卸高(製)]で処理することにした(とすると、仕入高ではなく、[材料仕入高(製)]のほうが良いのか?→後述**)。もし前期もこれで処理していれば以下のようになる。 借方勘定科目 貸方勘定科目 期首材料棚卸高(製) 30,000 材料 30,000・・・前期棚卸材料繰越額 材料 10,000 期末材料棚卸高(製)10,000・・・*2 *2 期末材料棚卸高(製)=期首材料棚卸高(製)-その後の利用額+上記の表の今期[未利用分①] 期首に材料として着物地が30,000円分残っていたがその後21,000円分利用し、今年の未利用分の1,000円との合計が10,000円となった、ということ。 *1と*2をさっと出すには、前期の制作・販売管理表も引き続き更新し続けなければいけない。在庫のあるものだけを抜き出して別表にまとめておくか、棚卸表として今期と合体させる、などの方法がある。後者だと期末合計の数値だけを見ればよいので、それが楽かも。 今回の棚卸表としては、前期(まで)の表と今期の表を分けているので、以下のような表を付け加えた。 前期繰越額- 今期利用/販売済み額 今期分残額 合計 製品 10,000 1,000 11,000 材料 9,000 1,000 10,000 棚卸合計額 21,000円 これで棚卸表が出来た。棚卸合計額も無事決算書の貸借対照表>棚卸資産に反映された。棚卸資産のうち[期末製品棚卸高]は損益計算書に、期末材料は[期末原材料棚卸高]として製造原価報告書に記載されている。 厳密には、この数値を実際の在庫材料と在庫製品と照らしあわせなければいけない。そのうえで差損も出して処理する。が、上述のように小規模の場合、おおまかに在庫が把握できれば問題ないだろうと、これでよしとする。 棚卸表は(無料の)テンプレートを使えばもっと楽なのかもしれない。検索すると色々ヒットする。でも自分に分かりやすいのが一番と、試行錯誤したこれが結果。制作した都度利用分を記入していく、というシンプルな方法だけれど、気ままに縫っているので記入忘れもあるし、ハギレで小物を作ったりしたものは計上しにくい。 そこはおおらかに考えて、トップスが一着作れる分量以下になったら、材料額は0になったとみなすことにする。購入したもののなかで製品一個分の材料単価は仕入額の三分の一程度。ジャケットやブラウスやスカートでは二分の一。このあたりの額を目安にしている。 ところで K’sR の場合、新しいデザインや異なるタイプの生地を利用する際、最初の一点はたいてい試作品となる。なかなか思うように作れなくて何度か試作することもある。あるいは受注用参考作品として、ネット掲載用につくることもある。これらは製品ではないので、資産にはならないだろう。ネット掲載用や展示用であれば[宣伝広告費]や[販売促進費]、新作のための試作であれば[研究開発費]が妥当か。 ただし、製品を自分の私物とした場合は違うようだ。借方が[事業主貸]貸方が[家事消費等]と仕分ける。これは売上となる。つまり、自分で買ったことになるのだ。試作品の着心地や使い方を検証するなら研究開発になるけれど、楽しく着飾ることが目的だと売上になるということ? 失敗作や、完成度が低くて売れないけれど部屋着にはなる、というレベルは? あるいは使って感想を聞かせてね、とモニター用に友人に差し上げたものは? う~む。 境界線はあいまいで、たぶん厳密に線を引くのは不可能だと思う。ま、どれも[研究開発費]でいいか、という結論。よって上記[仕入・制作・製品管理表]の[試作品利用分B]も決算の時に[研究開発費]として仕分ける。この勘定科目はマネーフォワードにはなかったので、新規につくった。 **仕入高と材料仕入高(製)の違いについて少し調べた。仕入高は仕入れた商品ということ。が、材料も含まれるとの解説もある。ハンドメイドの仕訳で検索すると仕入高としているところが多いけれど、ハンドメイドも製造業だとすると、材料仕入高(製)(もしくは材料費)のほうがすっきりはする。仕入高だと売上原価となり、材料仕入高(製)だと製造原価となる。 これまで製造と売上の[原価]についてよく理解していなかった。売上原価とは、売れたときに計上される、仕入れた商品や製造にかかった費用。製造原価は製造するために必要な費用・原価。製造原価は売上原価に含まれる。ややこしいけれど、販売にかかる原価を売上原価、製造に関する原価を製造原価と考えればよいようだ。 残高試算表の損益計算書には、ちゃんと売上原価と製造原価が別々になっていて、製造原価の合計は売上原価にも計上されている。決算書にある製造原価報告書は損益計算書の補完ということ。これできちんと製造にかかるコストだけを見ることができる。 私はリメイクの副素材だけを[消耗品(製)]と製造原価に入れていたわけだけれど、厳密にいえばミシンの修理も[修繕費(製)]としなければいけなかった。カメラやパソコンや車の修理と分けなければいけないのだ。本来ならば。 が、こんな小規模ではそこまで神経質にならなくても良い。棚卸資産も額に変わりはないし、確定申告の結果も同じになる。 参考サイト 棚卸しとは何か?在庫管理の方法 商品(棚卸資産) – 勘定科目・仕訳例 売上原価とは?製造原価との違いや計算方法をわかりやすく解説! ハンドメイド経理講座 | ハンドメイドは製造業。在庫の管理をすることが経営管理・経理につながる理由 原材料に関する意外と知らない簿記のルール3選 材料費 前期の反省と今期の目標などを考察する さて、私は去年いくら稼いだのだろう。売上から売上原価と経費を引いた控除前所得金額を確認する。この額は、私が制作・販売に費やした労力に対して妥当だろうか? さらに、売り上げに対して売上原価の比率は妥当だろうか、経費の比率はどうだろう。 その売上原価、実は無茶苦茶低い。これ以上下げようがないほどである。主材料となる着物は、仕入れよりいただくほうが多かったりすることもある。昔から集めたものや、母の残したものも原価には入っていない(使い切れないものやハギレは販売してもよいかも)。 ちなみに、繊維工業の平均原価率は72%程度で、この中には当然人件費(労務費)も入る。個人事業の場合この労働賃金が売上原価に反映されない(だから自分の時給に対する意識が低いし、「売れる」価格設定になってしまう)。そこで控除前所得金額を労務費として売上原価に入れてみると、62%。残り38%の経費のうち、製造原価にあたるものもあるから、ほぼ平均の原価率くらいになるのかもしれない。でも、時給はざっくり最低賃金の半分以下という感触。これでモチベーションを保てるだろうか? たぶん保てるのである。好きなことをやっているだけだし、作るのが楽しいから。でもなあ。それじゃいかんよなあ。売り上げももうちょっと欲しいし(そんなにはいらないけど)、製造原価の比率を下げたり、経費を下げたりと、できることはあるはず。そのうえで、価格設定。単純に時間換算で価格を設定するということではなくて、頂きたい妥当な価格に見合ったものを制作するというか。 もうひとつ考えさせられたのはの実売とネット販売について。実際の売上比率を見てみると、ネット4に対して実売6。ネットショップで買ってくれた友人もけっこういたので、純粋なネット売上は案外低いのだ。 ただし、展示会などがあるとネット販売に注げる時間エネルギーは減少する。それが結果に反映されているようにも思える。また、実売で爆買いしてくれた友人たちの売上額は、半分ご祝儀と受け取らなければいけない。時間エネルギーのベストな割り振り方も考えなければ。 12/10 2019

12/10 2019ギフト展無事終了お礼&ハンドメイドの楽しい動画紹介しま~す

クリスマスギフト展、無事終了しました。 終了後別件でどたばたしていたら、もうすぐ一週間。 お礼が遅くなりました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました。 ギャラリーで初めてK’sのリメイクを手に取っていただいた方、ご購入いただき、ありがとうございました。 年賀状だけのお付き合いになっていた高校時代の友人、私は挫折してしまったのにまだジムでがんばっているスイミングの友人、同じくソウルダンスの友人、大卒後の初職場の同僚…、案内状にフットワーク軽く反応していただき、久しぶりの積もる話に花が咲きました。 K’sのリメイクご贔屓様もリピートいただき、ありがとうございました。プレゼント用にとお求めいただいた帯やキルトのポーチ、ブローチ等々、相手の方にも気に入っていただけますように。 私が常駐しておらず、せっかくおいでいただいたのにお会いできなかった方々、申し訳ありませんでした。それでもお求めいただき、嬉しかったです。またゆっくりお話ししましょう。 バッグやストールを手に取って眺めまわし、ああこうやって作ればいいんだね、とつぶやいていた方、はい、そうやって作ればいいのです。どうぞご自分でお作りください(いやみじゃないよ)。以前も書いたことだけれど、アイデアにも技法にも著作権は無し。私も色々なところでヒントをもらってますもん。 ピンクッション作りのワークショップにご参加いただいた方も、ありがとうございました。思いのほかスタッフに好評(ということは一般参加は低調)でした。みんな針仕事なんかしないのかなぁ。する人はすでに持ってるしなぁ。ハンドメイドの楽しさが伝わるようなワークショップ、今後の課題です。 そのハンドメイド、自分でやるだけでなく、人がやっているのも見るのもとても楽しい! ということを最近再認識しています。TV番組では「美の壺」や「イッピン」等、プロの手仕事の凄さが作品の背景や蘊蓄と共に堪能できるけれど、今我が家でウケテいるのはNHKBSの「ソーイング・ビー」(イギリスの人気番組とか)。 洋裁の技を競うコンテストなんだけれど、参加資格はアマチュアであること。10人の参加者が簡単なものから難易度の高いものへと、婦人服や子供服、紳士用シャツなどのテーマにチャレンジし、勝ち残っていくという番組。最後は三人にまでふるい落とされ、優勝者が選ばれます。 制限時間もあって緊張感もたっぷりのなか、テーマは同じでも、デザインやパターン、布地や副素材の選び方などでオリジナリティがはっきり出るし、個性豊かな洋服がだんだんと出来上がっていくのが、見ているだけでもとっても楽しいんです。失敗したり、仕上がらなかったりするのもご愛敬、かえって応援したくなります。 こちらが公式ウェブサイト それからYouTube動画。最初のきっかけは忘れてしまったけれど、参考までにと検索したら、もうほんとにたくさんのハンドメイド系チャンネルがあってびっくりしました。そのなかで見てるだけで楽しい(ハマってしまい、ほとんどの動画を見まくった)チャンネルを二つご紹介。 ●ミシンおじさん 大阪弁のおっちゃんが、チャチャっとファスナー付きのポーチやポシェットを作っちゃう、その手際の良さと脱力系つぶやき解説がとっても楽しいのです。難しいファスナー付けがこんなに簡単にできるなら私もやってみたーい、と思うこと請け合い。 使っているファスナーは、実はおっちゃんが考案した一本ファスナー。BASEのショップで購入できます(partsland ミシンおじさん)。もちろん私も買ってやってみました。おっちゃんほどではないけれど、それなりに簡単にできました。おかげでファスナー付けに苦手感が無くなってとっても感謝しています。 チャンネル登録者数2.39万人。 ●LUU 子供の時から手先が器用で縫いものが大好き。そのまままっすぐ進んで、今も大好きなミシンを休みなく踏み続けている(大好きなことなので休憩しなくても全く疲れないとのこと)というその道のプロ。小物を中心に惚れ惚れするミシン技を披露してくれます。 レシピやパターンも公開されていて、こちらも一通り見惚れた後は、自分も同じものを作ってみたいとムズムズしてくる動画ばかり。でも、とてもこんな風には縫えない(私には)。 チャンネル登録者数6.66万人。「師匠」とあがめるコメントで埋まっています。 さてさて。初めてのオープンスペースでの展示会。グループ展というのが楽しかったです。色々教えてもらえてとても勉強になりました。ワークショップ以外にも、ディスプレイや品ぞろえ、価格設定などなど課題がいっぱい。 ものを作るのは楽しいけれど、それを「気に入った、欲しい、使ってみたい」と思っていただくのはとっても大変。でも、我ながらのお気に入りが出来上がり、それが買われていくというのは、自己満足が他の人と響きあう共感に一段上がったわけで、とっても嬉しいことなのです。売る・買うという行為は、まさに価値の共有なんですね。「つくる」と「買う」はもちろん、「売る」も人間に備わったプリミティブな喜びなんだと、あらためて実感しています。 11/10 2019

11/10 2019クリスマスギフト展に出展しま~す!

市内の『ギャラリー悠』さんにお誘いいただき、 恒例の”クリスマスギフト展”に参加することになりました。 K’s Remakeでは、バッグ、サコッシュ、ポーチ、スカーフ等、着物リメイクの小物を出展します。 DMの発送とFBでのイベントご案内が終わり、やっと自サイトでもお知らせです。 詳細はこちら:http://oishi-shunkei.com/gallary/custom57.html 10人の出展者の中の一人ですし、小物だけという制約があるのですが、初めてのオープンな場でのお披露目です。なるべくたくさんご覧いただきたいと、新規制作リストを作ってみました。が、なかなか思うように進みません(あまり無理も出来ず、なので)。いったいどうなるか、明けてみてのお楽しみ、といったところです。 それでも、これまでに作ったものもありますし、オンラインショップに出していないものも結構お見せできると思います。たとえば、クレージーキルトのポーチとか、新作のストールとか。 赤に墨色の濃淡の雲模様には、裏に黒のコーデュロイをあわせてマフラーにしてみました。肌触りも暖かです。これまた赤と黒の、ふわりと軽い絞りは袷のストールに。長さは少し短めですが、付属の黒のピンバッジを使えば、軽やかな風合いを生かした何種類かの巻き方が簡単に出来ちゃいます。模様は表が梅、裏が渦巻きと、それぞれで微妙に表情が異なります。 いずれも大胆な柄模様ながら、顔立ちを明るく、気持ちも明るくしてくれるあったかカラー。着物地の赤は日本人の肌色にとてもよく映えるのだなあと、作りながら再認識した次第です。 生地の残り具合もありますが、ネットでもお披露目できたら嬉しいな。とにかく頑張ってつくらなければいけませんね…。 06/26 2019

06/26 2019ミシン業界、モデルのわかりにくさ変わらず…エクシムプロ9600HLを選んだわけ

20年前にジャノメのコンピューターミシンを買ったとき思ったことを、今回もまた思った。 ミシン業界って20年たっても… 05/20 2019

05/20 2019I.Miyuki 様 紅型帯のセットアップ–三枚はぎスカートとトップス

紅型と単色の組み合わせの未仕立ての帯地からのセットアップです。 単色はきれいなブルー、紅型の地色は生成りで、華やかな草花の模様が染め出されています。しっかりとした張りと質感で最初は少し硬さがありますが、着こんでいくうちに体になじんでくるのではないでしょうか。 水通しで色は出ませんでしたので、完成品もご家庭で手洗いしていただけます。 問題は生地の分量で、二色に分かれていることからもデザインに工夫が必要でした。スカートはブルー部分の三枚剥ぎ、トップスは紅型部分だけでは量が足りず、後ろヨークにブルーを使っています。 ご希望により、フロントはカシュクール風にダブルの打ち合わせとし、そでぐりはフレンチスリーブ風に肩を少し覆うようにしています。見返しやスカートのウエストゴム通しなど布地が足りない部分は別布を使いました。 仮縫いは行いませんが、トップスは完成前に以下の微調整が可能です。 ① 着丈:1-2センチ長くできます。 ② そでぐり:あきを深くできます。また肩部分のくりも深くできます。 ③ 前打ち合わせの調整、ボタン位置とボタン個数の調整ができます。 ④ ウエストダーツ追加で体に沿ったラインを出すことができます。 以下の画像でもご確認ください。サムネールをクリックすると大きな画像でご覧いただけます。 ご希望や感想等ありましたらコメント欄から送信していただくことも可能です。パスワード保護されていますので、他の方には開示されません。 04/17 2019

04/17 2019ハンドメイドと著作権

アニメなどの海賊版対策として国会で審議されていた著作権法の改正案、研究や忘備のためのキャプチャまで違法ダウンロードとする内容には、海賊版の被害当事者である漫画家や出版社ですら異を唱え、法案はお流れになった。 もちろん著作権は守られるべきだ。けれども保護に広い網をかけると、人の営みの重要な部分が委縮し、文化や芸術も硬直しかねない。ひとが何かをするのにも、何かをつくるのにも、模倣は必ず入り込むものだし。 そもそも既に出来ているものを「うつしとる」のは、ゼロからつくるより断然労力が少ない。専門テクニックもいらない。アレンジや発展も、スタートラインが高いと楽である。ハンドメイドの型紙も、市販品やリメイク本の付録を利用すればアマチュアでも楽勝。 でもそうやって作ったものを売ると、著作権等の違反になる場合がある。あれこれ眺めていたら、とても考えさせられる事例があった。特殊な刺繍を施した作品についてである。 Aさんは、サイトBで紹介されていたレシピで作った刺繍作品を、ハンドメイドサイトで販売していた。受賞したくらいだから、きっと優れた作品だったのだろう。ところがこのレシピ、実は全く別のCさんが考案したものだった。サイトBはCさんに断りもなくレシピを掲載していたのだ。 Aさんは作り方を問われ、自サイトでもレシピを公開してしまった。Bサイトで二次使用・商用利用OKとされていたことと、レシピを技法のひとつととらえていたこともあり、著作権には触れないと思ったのだ。それを当のCさんが目にし、クレームをつけた。 悪意はなかったとはいえ、自分が「盗作」していた(と非難された)ことがショックで、Aさんは受賞も返上し、自サイトからも関連投稿をすべて削除し、それどころかハンドメイドの制作販売もやめてしまった。同じ技法で同じモチーフでつくる以上、著作権に触れないものをつくるのは不可能だ(だから怖くてつくれない)、と(委縮そのものだなぁ)。 その決意表明のブログには、慰めや応援のコメントがたくさん入っていた。多くの人がこの極端な結論に心を痛めたのだ。CさんもAさんに、そこまでのことを求めたわけでもない。むしろ一人の作家の活躍の可能性を奪った結果に、謝罪の言葉を記している。 しかもである。Aさんが行ったことは、実は著作権違反ではない。技法やアイデアは著作権保護の対象ではないし、レシピに著作権が認められるのは、文章や作図やレイアウトに芸術的な作者固有の「表現」がある場合のみ。一般的なレシピは取説やマニュアルと同様の扱いなのである。 Cさんの非難も、モノを作って売る際のモラルを問うものであった。それでも、ここぞとばかりに出てくるバッシング輩も多かったのだろう、Aさんはモノ作りで一番大切なものを失ってしまった。つくりたい!という情熱を。 常々、オリジナルってそんなに偉いのか? 作家ってそんなに偉いのか? と思っていた。誰の作品も真似せず、どんな作品も参考にせず、もっと言えば、誰かにも何かにも微塵もインスパイアされず、己の力だけの純粋培養で作品はできるのか? ある作家が、それまでだれもやっていない技法や表現で作品を作れば、模倣されることを覚悟したほうがよい。ピカソの作品がキュビズムになったのは、多くの人が彼が切り開いた新しい表現に続いたからだ。これを「パクるな」と保護していたら、今日のピカソの評価は違ったはずである。 シャネルはコピーを意に介さなかったという。コピーが本物を超えられるわけがないという自信と、むしろ宣伝になるという読み(偽ブランドは著作権違反ではなく、意匠権と商標権の侵害)。 アニメ作品のダウンロードがシャネルの偽バッグと違うのは、デジタルデータが完全コピーである点である。本物と同じものがただで手に入れば、当然本物は売れなくなる。シャネルのように本物と偽物の購買層が異なることもないから、作家は食えなくなり、作品は制作されなくなる。ファンにとっては不本意なことだが、アニメも消費財と思っている読者はそんなことは気にしない。 (たとえ粗悪な偽バッグであっても)違法コピーがなくならないのは、それを求める消費者がいるからであり、市場の原理に従えば、消費者のマインドが変わらない限り違法コピーはなくならないことになる。 デジタル作品に関して言えば、正規でフリーもしくは割安に作品が提供され、作家には何らかの形で正当な対価が払われるなら、様子は変わるかもしれない。あるいはダウンロードフリーにして、その際広告収入が入る仕組みをつくるとか(そんな意見を新聞で読んだ)。この時代、著作権そのものについても問いなおす必要がありそうである。 話がごちゃごちゃしてきた。芸術作品とブランドとハンドメイド、デジタル品と物品とを同列においているからだ。一般的にも、違法性と「ルール」違反の違いが意識されておらず、そこに敬意やモラルがまぜこぜで語られていたりもする。 ハンドメイド販売で著作権違反を心配している方も多いだろうから、整理してみよう。手芸本の多くには、書籍及び付属物(型紙)の無断転載や複写は著作権違反である、と記載されている。リメイク作家のサイトには、著作権は自身に帰属する、と書かれていたりする。型紙販売では、商用利用禁止としている場合もある。 それで混同するんだけれど、ハンドメイドのほとんどは実用品なので、著作権保護の対象ではない。境界のあいまいな「作品」があるにしても、実用と機能を離れた高い芸術性がなければいけないとされる。ただし近年、純粋芸術という高いハードルではなく、「作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」という判例も出たりしている(下記参考①)。 つまり厳密な線引きはできず、個別に判断するしかないわけで、だから著作権に触れる「可能性がある」ということになるし、ハンドメイドサイトも「危ないことはするな」と警告しているわけだ。 ちなみにアメリカでは、機能的・実用的なハンドメイド作品自体は著作権保護の対象外だけれど、実用性から離れた装飾部分のデザインや図柄には著作権が認められているという。 参考①:手芸作品及び手芸レシピの法的保護 ハンドメイドで気を付けなければいけないのは、むしろ実用新案権と意匠権、商標権ではないのか。以下には翻案権という聞きなれない権利も出てくる。コメントと回答も参考になる。 参考②:法律違反にならないでハンドメイド品を販売するには 前記の刺繍作家Cさんは、レシピはわが子のようなもの、それがコピーされて売られていくのはいやだ、と訴えている。個人で楽しむだけなら良いけれど、それで商売されるのは許容できない、ということだ。もしこのように商用利用されるのなら、個人の方向けにレシピを公開することもできない、とまで言っている。 コンピューターのMacとWindowsでいえば、OSをフリーで公開したWindowsがシェアを獲得した。複写や模倣OKは、普及、拡散で大衆化し、保護は一部の人の占有により高級化する。どちらの路線をとるかはビジネス戦略というだけではない。誰のためにつくるのか、ということと、技術や作品は誰のものなのか、ということもある。 Cさんは技法を(レシピも?)商標登録し、本を出し、キットを販売し、講座で教え、認定制度まで設けている(家元になっちゃったのね)。Mac方式をとったわけだ。レシピも技法も一部の愛好家の間で生き続け、師範認定されれば誰かに教えることもできるだろう。ただし商品として販売はできない(ライセンス料を払えば可能かな)。 ということは、この技法を使った作品を入手するには、本や講座やキットで自作するか、Cさんの作品を購入するしかない。自分では作れないけれど欲しい、でも作家ものは高くて手が出ない、という人は永遠にこの技法でつくられたものを入手できない(シャネルほどにブランド価値が高まれば、違法コピーが出てくるかもしれないが)。 ハンドメイドが苦手な人はけっこういる。入園入学の際に求められる「お母さんの手作りバッグ(袋)」も、時間がない、ミシンがない、うまく縫えない保護者(お母さんだけにあらず)にとってはものすごい負担で、だから近所の手芸店は春先、入園入学グッズの縫い子さん募集の張り紙を出す。注文をとり、各学園学校の指定に沿って縫わせるのである。 上記の刺繍も技法が解放されていれば、Cさんほどの「芸術作品」を作る作家の他にも、汎用品や普及品を制作販売する人も出てきて、市場は賑わったかもしれない。 個人的には、デザイン性の高いものをまるごと同じに作って売るのはいただけないと思う。違法でなくても、敬意やモラルや矜持の問題として。プロなら自分のセンスで勝負しなくてどうする、とも思う。 それでも、シンプルなトップスなど、自分サイズで適当に型紙を起こしても、結局ほとんど同じような仕上がりになる。「自分で型紙を起こせないようなやつは売る資格なんかない」というプロのパタンナーがいたが、私はそうは思わない。身に着けるものはアート「作品」ではない。通園通学グッズと同様、素材を加工し、求める人に届けるのは必要な役回りだ。使えるものは使い、そこに自分らしさを加えていけばよい。 このサイトでも「レシピ」を公開している。ダウンロードフリーである。公開した時は自作の販売もしていなかったし、そもそも著作権を主張できるほど「芸術的」なものではない。それこそ機能的実用品である。ちなみに当サイトで一番アクセスが多いのはこのレシピページである。 素材の着物については、とてもオリジナルだと感じている。でもこれらの着物を織った人も染めた人も、自分を「作家」だとも思わなければ、完成品を「作品」とも考えなかっただろう。彼らの職人仕事に、その無名性に、感謝と感動と敬意を覚える。 大衆のものであった着物(=実用品)が大衆のものでなくなった今、着物の大衆化がリメイクだと思っている。だから私はむしろアンチ「作品」、アンチ「作家」。自分のことは、強いて言えば媒介者、あるいはアレンジャーか。 ほどいて何枚かの布になった着物を眺める。どうリメイクすると眠っていた着物地が目覚めるのか。頭のなかに凝ったデザインはない。着物がそうであったように、シンプルな形が一番着物が生きるような気がする。むしろ考えるのは縦横斜め&裏表。 私の目標は、オリジナルの素材の素晴らしさがよみがえり、更に、和(着物)というイメージや制約を超えた何かが生まれること。日々の暮らしに着物リメイクが当たり前の顔で溶け込んで、生き続けて、ほんの少し身に着けた人の気分が良くなったりしたら嬉しい。デザインもパターンも、そのための一手段でしかない。 それにしても、とあらためて思う。技法は誰のものだろう。アイデアは誰のものだろう。完成した「作品」は、誰のものだろう。 ものを書いたり作ったりしていて、私は自分の「作品」をわが子のようには思ったことがない。子供だって親に属する所有物ではない。作者や親の手を離れたとたん、彼らは皆独立した一個の存在になる。あるいは「みんなのもの」になったりする。 昔書いたものを読むと、自分が書いたと思えないことがある。何かに書かされたみたいに。あるいは勝手に生まれてきたみたいに。書くという、実用や機能を離れた行為においてすら、自分は媒介者だと思うのである。